千字文の全文と全訳・解説【古代中国の書の手本】

千字文(せんじもん)とは古代中国で作られた子供に漢字を教えるための教材です。千個の異なる漢字から作られた韻文で、全文は四字句から成り、暗誦(あんしょう)しやすく作られています。

目次

- 1. 「千字文」とは

- 2. 「千字文」の内容

- 3. 「千字文」の全文と全訳

- 4. 書の手本

- 5. 日本にも伝わる

「千字文」とは

「千字文」と書いて「せんじもん」と読みます。

「千字文」は南北朝時代の梁の武帝(502~549)の命で、周興嗣(しゅう こうし…470?~521…南北朝の斉と梁に仕えた役人、文章家)が編集、作成したと伝えられています。(異説もあり)。今も書聖と崇められる王義之(おう ぎし…303~361…東晋の政治家、書家)の書から千の文字が選ばれていて、書のお手本ともなっています。

「千字文」の内容

「千字文」は、四言古詩(唐以前の詩の総称)の韻律で書かれた文が250句、つまり全部で1000個の異なる漢字を用いてさまざま短文が書かれています。「千字文」を学べば、千の漢字と散文、韻文が学べる、よくできた教科書です。

ちなみに中国における漢字総数は8万を超えますが、うち現在常用されている漢字は3500字だそうです。一方漢字とひらがな、カタカナを混在させて使う日本の常用漢字は2136字です。日本の場合この常用漢字を小中学校で学びますが、そこから考えて最初の漢字学習が1000というのは納得できる数です。もっともかつての中国で漢字を学べ、読んで書ける階層は限られていました。1949年の新中国成立時、非識字者(文字が読めず、書けない人)の割合は全国民の80%だったそうです。80年前で漢字の読み書きができる人が20%なのですから、1500年以上昔に「千字文」を学べた子供たちはごくわずかだったことでしょう。

「千字文」の全文と全訳

「千字文」とは一体何か、以下原文を紹介します。

-1.jpg)

天地玄黄 宇宙洪荒(天は黒く、地は黄色い。宇宙はいまだ混沌としている)

日月盈昃 辰宿列张(太陽は昇り沈み、月も満ち欠ける。星は無辺の太空に遍在する)

寒来暑往 秋收冬藏(寒暑は巡り、秋には収穫し、冬になれば貯蔵する)

闰余成歳 律呂調陽(うるう月の余りを足して一か月とし、うるう年に置く。古人は六律六呂で陰陽を整えた)

雲騰致雨 露結為霜(雲が湧けば雨となり、露が結べば霜となる)

金生麗水 玉出崑岡(金を生むは麗江、玉を出すは崑崙の山)

剣号巨闕 珠称夜光(名剣の名は巨闕、玉の名は夜光)

果珍李柰 菜重芥薑(珍果はスモモとリンゴ、貴重な菜はカラシとショウガ)

海鹹河淡 鱗潜羽翔(海は塩辛く、川は淡水、鱗のあるものは潜り、羽あるものは飛ぶ)

-2.jpg)

龍師火帝 鳥官人皇(伏羲や神農、少昊の鳥官が皇帝となる)

始制文字 乃服衣裳(初めて文字を作り、衣装を作る)

推位譲国 有虞陶唐(陶唐、有虞、禹のように地位や国家を人に譲る)

弔民伐罪 周発殷湯(民を憐れみ、罪ある者を討つは、周の武王と殷の湯王)

坐朝問道 垂拱平章(君主は座して臣下に問い、衣を垂れ拱手して世を治める)

愛育黎首 臣伏戎羌(民をいとおしみ、蛮族を服従させる)

遐邇壹体 率賓帰王(遠きも近きも一体となって王に従う)

鳴鳳在樹 白駒食場(鳳凰は樹に在って鳴き、白馬は場に来て草を食む)

化被草木 頼及万方(名君の徳化は草木に及び、その恩沢は天下に及ぶ)

※ここまで大自然の話から地方の特産物、名剣や玉の名、果物や野菜の名前、海や川、魚や鳥とどんどん広がり、やがて伝説の帝王が登場してその業績が語られ、周王朝や殷王朝の王の名が続きます。最後は鳳凰や白馬など吉祥の動物まで現れて、聖なる御代への感謝がつづられています。続きを読みましょう。

蓋此身髮 四大五常(身体髪膚は地水火風から成り、心は仁義礼智信から成る)

恭惟鞠養 豈敢毀傷(親の養育を思えば、我が体を痛め傷つけるなどありえようか)

-3.jpg)

女慕貞絜 男效才良(女子は貞節、男子は才徳)

知過必改 得能莫忘(過ちは改め、得た能力は忘れるな)

罔談彼短 靡恃己長(人の短所を広めず、己の長所におごらない)

信使可覆 器欲難量(約束はたがえず、器の大きさは人に量られてはならぬ)

墨悲絲染 詩讚羔羊(墨子は人が世に染まることを悲しみ、詩経は羊の皮の純白さを称える)

景行維賢 克念作聖(立派な行いを積む者は賢人となり、道を思念する者は聖人となる)

德建名立 形端表正(徳をなす者は名が立ち、形整えば影も整う)

空谷伝声 虚堂習聴(谷には声が伝わり、静かな部屋で耳を傾ける)

禍因悪積 福縁善慶(悪縁は禍を招き、福縁は幸いを招く)

尺璧非宝 寸陰是競(一尺の美玉は宝ではなく、時こそ重んじるべき)

-4.jpg)

資父事君 曰厳与敬(父親を助け君主に仕える。これを厳と敬という)

孝当竭力 忠則尽命(親への孝養には力を尽くし、君主への忠義には命を尽くす)

臨深履薄 夙興温清(深淵に臨み薄氷を履む如く、冬は温かく夏は涼しく心細やかに孝養に努めよ)

似蘭斯香 如松之盛(蘭の花の香りのように 松の葉の変わらぬ緑のように)

川流不息 淵澄取映(川の流れは止まることなく、淵は澄んで姿を映す)

容止若思 言辞安定(立ち居振る舞いは厳かに、言葉は穏やかに)

篤初誠美 慎終宜令(初めに誠を示すのは美しい。終わりを慎むはなお良し)

栄業所基 籍甚無竟(一生の誉れとなる事業の基礎があれば、名声の高さは際限がない)

学優登仕 攝職従政(学問に優れているならば官吏として出仕し、職権を得て国政に参加する)

存以甘棠 去而益詠(召公は甘棠の木の下で人々の訴えを聞き、人々はその徳を称えて詠った)

楽殊貴賤 礼別尊卑(音楽には貴賤の別があり、儀礼にも尊卑の違いがある)

-5.jpg)

上和下睦 夫唱婦随(君主は民を思い、民は君主を尊ぶ。家庭は夫唱婦随で円満になる)

外受傅訓 入奉母儀(外では師匠の教えを受け 家では父母の教えに従う)

諸姑伯叔 猶子比児(おじやおばなど年長者に対しては、彼らの子供のようであるべきだ)

孔懐兄弟 同気連枝(しみじみ兄弟に思いを馳せる。親から同じ気を受けて枝のように連なっている)

交友投分 切磨箴規(意気投合した者と友になり、修行では切磋琢磨し、品行では互いに叱咤激励する)

仁慈隱惻 造次弗離(人としての仁義、慈愛、惻隠の情。いついかなる時もここから離れてはならない)

節義廉退 顛沛匪虧(節度、正義、清廉潔白、謙譲、これらの徳性はどんなに困窮しても失ってはならない)

性静情逸 心動神疲(内心の清静を保てば、心はゆったりと安定し、外部に動かされれば疲労困憊する)

守真志満 逐物意移(真実や道理というものを守れば心は満ち足り、物を追えば心があちこちに移って落ち着かない)

堅持雅操 好爵自縻(品位を保ってしっかりと生きれば、すばらしい職位がおのずとやってくる)

都邑華夏 東西二京(中華の都は東西に二つある)

-6.jpg)

背芒面洛 浮渭據涇(芒山を背に洛水を見て、渭水に浮かび涇水に拠る)

宮殿盤鬱 楼観飛驚(宮殿には雲がたなびき、高楼は飛ぼうとする鳥のようだ)

図写禽獣 画綵仙霊(鳥や動物が描かれ、仙人や神霊は彩色で描かれている)

丙舍傍啟 甲帳対楹(宮殿の中の家々の門は開かれ、美しいとばりが柱の前に連なっている)

肆筵設席 鼓瑟吹笙(むしろを敷いて席を設け、瑟をひき、笙を吹く)

升階納陛 弁転疑星(宮中の階段を上る様子は冠がキラキラして空の星のようだ)

右通広內 左達承明(右に行くと広内殿に通じ、左に行くと承明殿に達する)

既集墳典 亦聚羣英(既に広内殿には多くの本を集め、承明殿には優秀な人材を集めた)

杜稾鍾隸 漆書壁経(広内殿には杜操の草書、鍾繇の隷書。漆で書かれた書物、壁中六経がある)

府羅将相 路俠槐卿(みやこには将軍、宰相の役所が並び、通りには三公九卿の馬車が並ぶ)

-7.jpg)

戸封八県 家給千兵(功臣に八県を封じ、徳のある者には兵千人を与える)

※これは前漢の高祖・劉邦の逸話です。以下も歴史から取った言葉が続きます。

高冠陪輦 駆轂振纓(冠をかぶった高官が皇帝の乗り物に随行し、臣下が車を駆っていく様子は飾り紐を振っているかのようだ)

世禄侈富 車駕肥軽(代々金持ちの家は車を引く馬も肥えており、車も軽やかに走る)

策功茂実 勒碑刻銘(功のあった人の功績を、碑に刻んで後世に伝える)

磻溪伊尹 佐時阿衡(太公望と伊尹は国を助ける優れた宰相だ)

奄宅曲阜 微旦孰営(周公旦は曲阜に住んだが、この地を治められるのは周公だけだ)

桓公匡合 済弱扶傾(桓公は国を正し、弱きを救い、傾く国を助けた)

綺迴漢恵 說感武丁(綺里季は漢の恵帝を救い、傅説は殷王武丁を補佐した)

俊乂密勿 多士寔寧(太公望、伊尹、周公など優れた人物を補佐にして国はよく治まった)

晉楚更霸 趙魏困橫(晋と楚はどちらも覇権国となり、趙と魏は秦に苦しんだ)

-8.jpg)

假途滅虢 践土会盟(晋は道路を借りて通って虢を滅ぼし、践土という場所で会盟した)

何遵約法 韓弊煩刑(蕭何は法三章を唱え、韓非子は煩瑣な刑法を行った)

起翦頗牧 用軍最精(白起、王翦、廉頗、李牧は用軍に最も優れている)

宣威沙漠 馳誉丹青

九州禹跡 百郡秦并

嶽宗恆岱 禅主雲亭(山は恒山と泰山、天を祀るは雲亭)

雁門紫塞 雞田赤城(「雁門(高山名)」と「紫塞(万里の長城)」、「鶏田(駅名)」と「赤城(関所跡)」)

昆池碣石 鉅野洞庭(昆明の池、碣石山、鉅野の湿地、洞庭湖)

曠遠緜邈 巖岫杳冥(遠くに広がり、遥かかなたにほの見える)

治本於農 務茲稼穡(統治の根本は農業にある。植えたり収穫したり、農作業に励むことだ)

俶載南畝 我芸黍稷(南側の畑で農作業をし、キビやアワを植えた)

-9.jpg)

稅熟貢新 勧賞黜陟(収穫すれば税として納め、新しい作物を貢ぐ。褒美を与えて励まし、成果によって賞罰を与える)

孟軻敦素 史魚秉直(孟子は質朴を尊び、史魚は剛直に生きた)

庶幾中庸 勞謙謹敕(おおよそ中庸であり、勤勉で謙虚、自らを慎み戒める)

聆音察理 鑑貌弁色(話を聞いて真意を察し、顔を見て感情を知る)

貽厥嘉猷 勉其祗植(自分の経験、計略、忠告を子孫に残し、注意深く立身出世の道を歩むよう励ます)

省躬譏誡 寵增抗極(自らの行いを省みて戒めよ。栄誉を得ても身を慎むべきである)

殆辱近恥 林皋幸即(恥辱を受ける危険を感じたら、山の中に隠遁すれば禍を避けることができる)

兩疏見機 解組誰逼(疏親子は機を見て官職を辞したが、誰かに迫られたわけではない)

索居閒處 沈默寂寥(家族や友人から離れ一人静かに、言葉を交わさずひっそり暮らす)

-10.jpg)

求古尋論 散慮逍遙(古人の思想を論じ、自然の中を心の赴くまま散歩する)

欣奏累遣 慼謝歓招( 気楽なことを集め、疲れることをうっちゃれば、悩みは消え、無限の幸せが得られる)

渠荷的歷 園莽抽條(溝にハスの花が咲き、庭園の草は生い茂り、枝が豊かに伸びる)

枇杷晚翠 梧桐早凋(ビワは冬になっても緑の葉をつけ、桐は早くに葉が萎れる)

陳根委翳 落葉飄颻(古くなった根っこはしぼんで枯れ、落葉は風に舞い散る)

遊鵾獨運 凌摩絳霄(大きな鳥が一羽、天の高みを舞い飛んでいる)

耽讀翫市 寓目囊箱(町に出て書物を読みふけり、家では袋や箱の中の書物をながめる)

易輶攸畏 屬耳垣墻(軽率さは畏れ慎む。壁に耳あり、障子に目あり)

具膳飡飯 適口充腸(ふだんの食事は口に合うものを腹いっぱい食べればよい)

飽飫烹宰 飢厭糟糠(満腹の時は美味しい料理でも食べられないが、空腹の時は糟…かす…や糠…ぬか…でも食べられる)

-11.jpg)

親戚故旧 老少異糧(親戚や昔なじみと会う時は心からもてなし、老人、若者の食事は異なった食材にする)

妾御績紡 侍巾帷房(妾や女性使用人は家事に努め、心をこめて主人に仕えねばならない)

紈扇圓潔 銀燭煒煌(白い絹のうちわは丸く、銀の燭台はきらきら輝く)

昼眠夕寐 藍笋象床(昼寝や夜の就寝。青竹で編んだマット、象牙のついたてのベッド)

絃歌酒讌 接盃舉觴(琴…きん…や琵琶を奏で歌を歌って宴会をし、杯を交わし、乾杯を重ねる)

矯手頓足 悅豫且康(手を振り足を踏み鳴らして舞うことは、実に楽しく幸せなことだ)

嫡後嗣続 祭祀蒸嘗(正妻は子孫をつなぎ、四季ごとの祭祀を怠ってはならない)

稽顙再拜 悚懼恐惶(跪…ひざまず…き額…ぬか…ずき、何度も拝んで礼を尽くす)

牋牒簡要 顧答審詳(手紙を書く時は要点を押さえ、手紙への返答は詳しく明らかにする)

骸垢想浴 執熱願涼(体が汚れたら風呂で洗いたいと思い、熱いものを手に持つ時は風が冷ましてほしいと思う)

-12.jpg)

驢騾犢特 駭躍超驤(家に災難があると、ロバやラバなどの家畜が驚いて跳びはね、駆け回る)

誅斬賊盜 捕獲叛亡(役所は盗賊を誅殺し、命知らずの悪党を捕獲する)

布射遼丸 嵇琴阮嘯(呂布は弓の名手で宜遼は玉遊びがうまい。稽康は琴…きん…に優れ、阮籍は口笛がうまかった)

恬筆倫紙 鈞巧任釣(蒙恬は筆、蔡倫は紙、馬鈞(ばきん)は巧みな指南車、任公は釣り道具をそれぞれ発明・考案した)

釈紛利俗 並皆佳妙(もつれるものを解き明かし、世の中に役立てる。呂布・宜遼・蒙恬・蔡倫みな優れている)

毛施淑姿 工顰妍笑(毛叱や西施は淑やかな美女で、眉をしかめても美しく、微笑めばその美しさは格別だ)

年矢每催 曦暉朗耀(時は矢のように速く、太陽は光輝き月の光も美しい)

璇璣懸斡 晦魄環照(星は空にかかって巡りゆき、月は満ち欠けして照り輝く)

-13.jpg)

指薪修祜 永綏吉劭(薪は尽きても火は尽きない。徳を積めば子孫も安泰)

矩步引領 俯仰廊廟(道を歩く時はうなじを伸ばし、下を向く時も上を見る時も宮殿にいる時と同じようにする)

束帶矜莊 徘徊瞻眺(正装の時は威儀を正し、歩き回り周りを眺める時も軽率なふるまいはしない)

孤陋寡聞 愚蒙等誚(私は学識浅く見聞も足りず、しかも愚昧で、殿下に笑われても仕方ありません)

謂語助者 焉哉乎也(私の知識といえばいくつかの語尾の言葉を知っているのみ。すなわち「焉」「哉」「乎」「也」の四語です)

※最後の締めが上句です。これだけ博覧強記を披露した上に、最後に謙虚に「~かな」「~なり」といった語尾用の助詞も忘れず、しかも取って付けたように並べたのではなく、きちんと文に収めてあるのです。「恐れ入りました!」の一言です。

周興嗣は千もの漢字のカードを前にして、四字一句の組み合わせを作っていったわけですが、それを一晩でやったという伝説が残っています。上に並べたような四文字言葉が元々あったのではなく、それを組み合わせて作っていったわけですね。周興嗣の天才ぶりにも驚かされますが、漢字の造語力の凄さも感じさせられます。

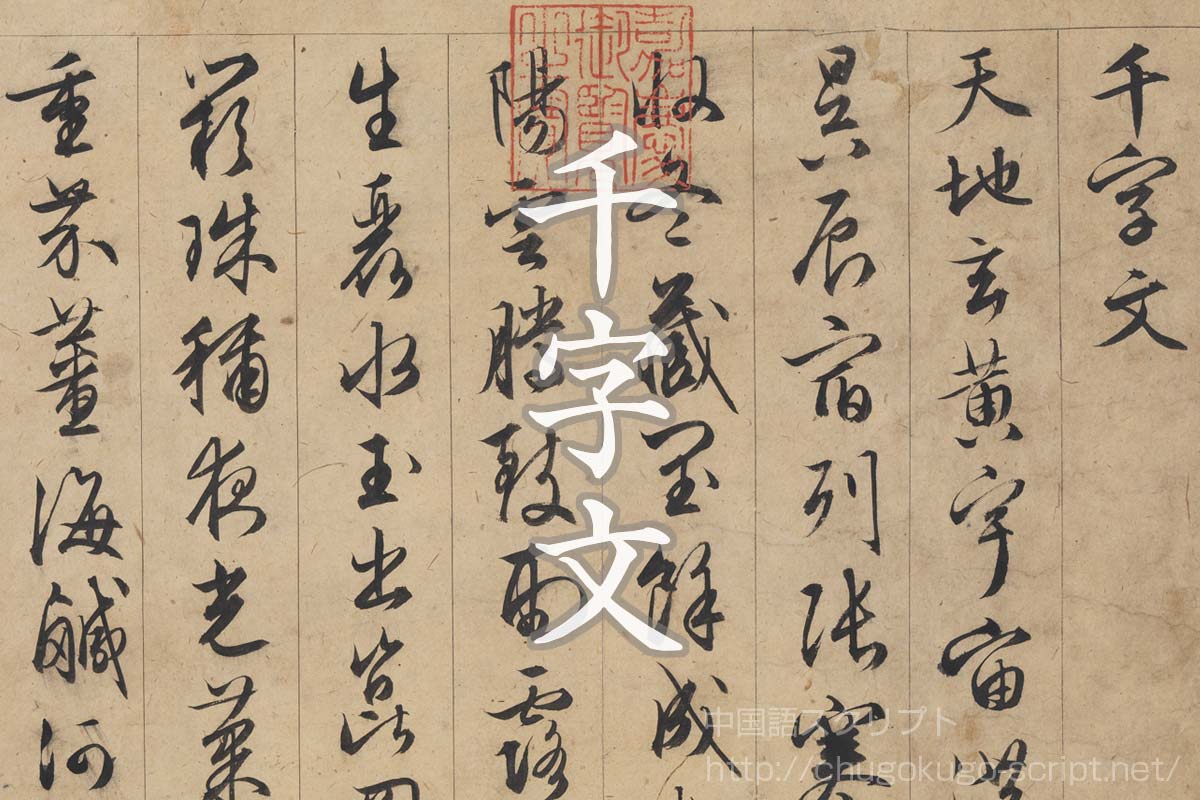

書の手本

印刷技術がなかった時代の本はすべて人の手で書写されました。

全文漢字である千字文の書写は有名な書家によっても書き写され、後世に伝わりました。

その中でも最も有名なものは、隋の智永(ちえい…生没年不詳。王義之の7世子孫)の「真草千字文」です。

真草の「真」は楷書のこと、「草」は草書で、漢字一つ一つを楷書と草書で並べて書いたものです。

.jpg)

智永は30年という月日をかけてこれを書写し、その中で良く書けたもの800を全国各地の寺に寄進したと伝わっています。そのうちの一つと考えられている真蹟(しんせき…直筆)本は日本にも伝わっています。

彼の書は当時から有名で、書を求める人が押し寄せて門が壊れ、鉄の板を使って修理したというエピソードが残っています。

日本にも伝わる

『日本書紀』に、4世紀末(応神天皇時代)王仁(わに)が百済(くだら)から『論語』と千字文を伝えたという記述があります。

しかし「千字文」の成立は6世紀ですから、時代的に辻褄が合いません。

平城京の遺跡から出土した霊亀2年(716年)の木簡に千字文の一説が書かれており、「東大寺献物帳」にも天平勝宝8年(756年)6月21日の項に「真草千字文、二百三行」とあることから、千字文は8世紀には日本に伝わっていたといわれています。

平安時代の日本では、注釈付きの千字文も現れています。この時代は貴族たちの間で書が教養の一つとなっており、これが千字文普及の要因になっていました。

江戸時代になると寺子屋という庶民の子供向けの学校がたくさん作られ、僧侶、神官、武士などが先生となって子供たちの教育をしていましたが、そこで最も大事な科目は習字だったといわれ、その教科書が千字文でした。単に字を教えるだけでなく、どう読むか、どう解釈するかなど多方面にわたり、上述したように千字文自身に百科事典的特徴がありましたから、江戸の子供たちは千字文を学ぶことでおおいに啓発されたに違いありません。