干支・十二支・十干の違いと歴史【日本と中国では動物が違う?】

このページでは「干支と十二支」、「日本の干支と中国の干支の違い」、「動く十二支時計」、「中国語で干支と十二支の表現」などを紹介します。

また、干支の中で「亥」だけが日本と中国で違い、日本では猪ですが中国では豚です。日本で変化した理由などを説明します。サウンドマーク

目次

- 1. 十二支とは

- 2. 日本と中国で異なる干支の動物「亥」

- 3. 十干とは

- 4. 干支と十二支の違い

- 5. 十二支による時間・時計

- 6. 60種類の干支による暦の表現

十二支とは

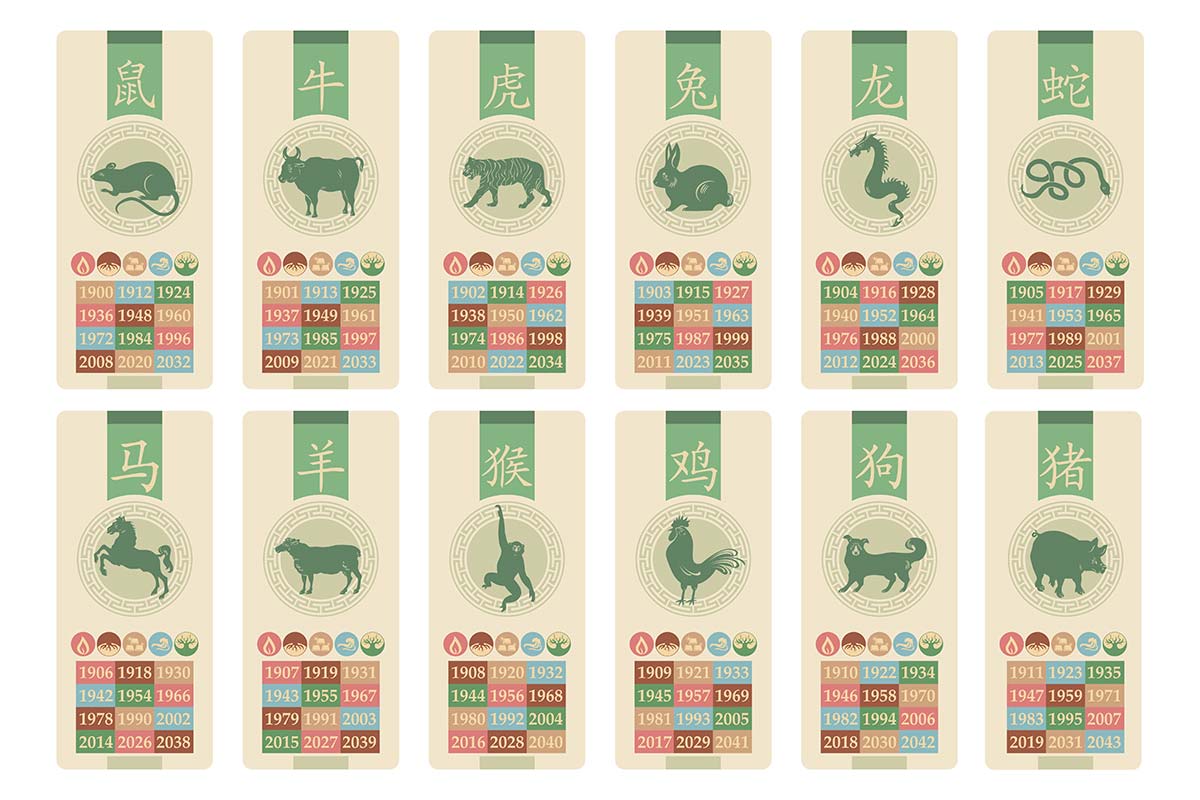

「子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)」の12文字のことを十二支(じゅうにし)と言います。

この十二支は紀元前の中国で暦や時間などを表すために使われ始めました。

十二支の起源

十二支に関するもっとも古い記録は中国の殷の時代(紀元前1700年頃~紀元前1046年)の甲骨文字にあります。この甲骨文字の中で十二支は日付を記録するのに使われていました。その後時代が進むにつれ、年月や時間、方角などを表現するのに使われるようになります。(※十二支を用いて時間を表現する方法については、このページの下の方で「動く十二支時計」を用いて説明しています。)

十二支の中国語表現

十二支の中国語による表現は以下のようになります。

| 日本語 | 中国語 | ピンイン | 発音 |

|---|---|---|---|

| ね | 子 | zǐ |  |

| うし | 丑 | chǒu |  |

| とら | 寅 | yín |  |

| う | 卯 | mǎo |  |

| たつ | 辰 | chén |  |

| み | 巳 | sì |  |

| うま | 午 | wǔ |  |

| ひつじ | 未 | wèi |  |

| さる | 申 | shēn |  |

| とり | 酉 | yǒu |  |

| いぬ | 戌 | xū |  |

| い | 亥 | hài |  |

十二支の動物

十二支にはそれぞれ動物の名前が付いていますが、漢字は動物を意味する漢字ではありません。例えば、「子」という漢字には「鼠(ねずみ)」の意味はありません。この理由は、もともとただの記号であった十二支に、覚えやすいように古代の中国で動物名を当てはめたという説など諸説あります。

十二支の動物の中国語による表現は以下のようになります。

| 動物名 | 中国語 | ピンイン | 発音 |

|---|---|---|---|

| ねずみ | 老鼠 | lǎoshǔ |  |

| うし | 牛 | niú |  |

| とら | 老虎 | lǎohǔ |  |

| うさぎ | 兔子 | tùzi |  |

| たつ(龍) | 龙 | lóng |  |

| へび | 蛇 | shé |  |

| うま | 马 | mǎ |  |

| ひつじ | 绵羊 | miányáng |  |

| さる | 猴子 | hóuzi |  |

| とり(鶏) | 鸡 | jī |  |

| いぬ | 狗 | gǒu |  |

| ぶた | 猪 | zhū |  |

※猪の部分が「ぶた」になっていますが、中国語の「猪」は豚(ぶた)を意味します。

日本と中国で異なる干支の動物「亥」

干支は日本では子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥と数える十二支を指すのが一般的ですが、本来十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせた60を一周期とする数詞のことです。起源は中国で、殷(紀元前17世紀頃 -~紀元前1046年)の時代にはすでに時間や方角などを表すのに使われるようになっていたといわれます。日本には4世紀から5世紀に伝わってきたようです。干支に12の動物を当てはめるようになったのは中国では秦朝からと言われますが、それが日本に伝わったのですから同じ動物が日本でも使われているはずです。ところが一頭だけ異なる動物になっているのです。それは子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥のうちの「亥」で、中国では「猪(ぶた)」なのに日本では「猪(いのしし)」になります。

この干支は日本など東アジア以外にタイ、ベトナムなど東南アジアやモンゴル、インドやロシア、アラビアなどにも伝わっているそうで、十二支にあてはめる動物はおおよそ中国と同じですが、国によっては一部変わります。たとえばベトナムでは牛が水牛に、ロシアではウサギが猫に、アラビアでは龍がワニになるそうです。ブタがイノシシになる国は日本のほかロシアもそうですが、ロシアはブタとイノシシの併用です。

ではなぜ日本ではブタがイノシシになってしまったのでしょうか?

磯田道史『江戸の備忘録』(文春文庫)にその答えが書いてありました。「日本人と動物」という項に、ブタはイノシシを家畜化したものだが日本ではその習慣がなかった、弥生時代に北九州を中心にブタを飼ったことがあるがすぐ廃れた、なぜなら森林が豊かな日本では野生のイノシシがふんだんに獲れたから、やがて仏教が伝来、肉食は嫌われブタは日本から消えた、そこへ干支が伝わりブタはイノシシになった」とあります。

十干とは

「甲(こう)、乙(おつ)、丙(へい)、丁(てい)、戊(ぼ)、己(き)、庚(こう)、辛(しん)、壬(じん)、癸(き)」の10文字のことを、十干(じっかん)と言います。この十干は紀元前の中国で暦や方角を表すために使われ始めました。

十干の中国語による表現は以下のようになります。

| 日本語 | 中国語 | ピンイン | 発音 |

|---|---|---|---|

| こう | 甲 | jiǎ |  |

| おつ | 乙 | yǐ |  |

| へい | 丙 | bǐng |  |

| てい | 丁 | dīng |  |

| ぼ | 戊 | wù |  |

| き | 己 | jǐ |  |

| こう | 庚 | gēng |  |

| しん | 辛 | xīn |  |

| じん | 壬 | rén |  |

| き | 癸 | guǐ |  |

干支と十二支の違い

「干支」は「干」の文字が「十干」を意味し、「支」の文字が「十二支」を意味するという、二つの意味が合わさってできた言葉です。

そのため、正月などに「今年は酉年(とりどし)」と言うときも、本来は「十干」と「十二支」を合わせた、「丁酉(ひのととり)年(どし)」でした。現在では「十干」は省略され、十二支だけが使われるようになりました。

十二支による時間・時計

中国では紀元前から、19世紀頃まで十二支によって時間を表していました。(※この十二支と時間に関しては、「中国語の時間の表し方」のページでも詳しく説明してあります。)

1日を2時間ずつ12分割し、その一つ一つを十二支と対応させる時刻の表記法を十二時辰と言います。この十二時辰は紀元前の中国で使われ始め、その後周辺国へと広がっていきます。19世紀に西洋の時間・時刻の表記が入ってくるまで日本など多くの国で使われていました。

例えば子の刻であれば、午後11~午前1時のことを指し、中間の午前0時のことを正刻と言います。

以下の動く十二支の時計は通常の時計とはやや異なり、長針が1刻(2時間=120分)で1周します。

60種類の干支による暦の表現

干支は全部で60種類あるため、干支による暦の表現は、60年周期となります。西暦の欄の年に60の倍数を足したり引いたりした年も同じ干支になります。

| 日本語 | 干支 | ピンイン | 西暦 |

|---|---|---|---|

| きのえね | 甲子 | jiǎzǐ | 1984年 |

| きのとうし | 乙丑 | yǐchǒu | 1985年 |

| ひのえとら | 丙寅 | bǐngyín | 1986年 |

| ひのとう | 丁卯 | dīngmǎo | 1987年 |

| つちのえたつ | 戊辰 | wùchén | 1988年 |

| つちのとみ | 己巳 | jǐsì | 1989年 |

| かのえうま | 庚午 | gēngwǔ | 1990年 |

| かのとひつじ | 辛未 | xīnwèi | 1991年 |

| みずのえさる | 壬申 | rénshēn | 1992年 |

| みずのととり | 癸酉 | guǐyǒu | 1993年 |

| きのえいぬ | 甲戌 | jiǎ | 1994年 |

| きのとい | 乙亥 | yǐhài | 1995年 |

| ひのえね | 丙子 | bǐngzǐ | 1996年 |

| ひのとうし | 丁丑 | dīngchǒu | 1997年 |

| つちのえとら | 戊寅 | wùyín | 1998年 |

| つちのとう | 己卯 | jǐmǎo | 1999年 |

| かのえたつ | 庚辰 | gēngchén | 2000年 |

| かのとみ | 辛巳 | xīnsì | 2001年 |

| みずのえうま | 壬午 | rénwǔ | 2002年 |

| みずのとひつじ | 癸未 | guǐwèi | 2003年 |

| きのえさる | 甲申 | jiǎshēn | 2004年 |

| きのととり | 乙酉 | yǐyǒu | 2005年 |

| ひのえいぬ | 丙戌 | bǐngxū | 2006年 |

| ひのとい | 丁亥 | dīnghài | 2007年 |

| つちのえね | 戊子 | wùzǐ | 2008年 |

| つちのとうし | 己丑 | jǐchǒu | 2009年 |

| かのえとら | 庚寅 | gēngyín | 2010年 |

| かのとう | 辛卯 | xīnmǎo | 2011年 |

| みずのえたつ | 壬辰 | rénchén | 2012年 |

| みずのとみ | 癸巳 | guǐsì | 2013年 |

| きのえうま | 甲午 | jiǎwǔ | 2014年 |

| きのとひつじ | 乙未 | yǐwèi | 2015年 |

| ひのえさる | 丙申 | bǐngshēn | 2016年 |

| ひのととり | 丁酉 | dīngyǒu | 2017年 |

| つちのえいぬ | 戊戌 | wùxū | 2018年 |

| つちのとい | 己亥 | jǐhài | 2019年 |

| かのえね | 庚子 | gēngzǐ | 2020年 |

| かのとうし | 辛丑 | xīnchǒu | 2021年 |

| みずのえとら | 壬寅 | rényín | 2022年 |

| みずのとう | 癸卯 | guǐmǎo | 2023年 |

| きのえたつ | 甲辰 | jiǎchén | 1964年 |

| きのとみ | 乙巳 | yǐsì | 1965年 |

| ひのえうま | 丙午 | bǐngwǔ | 1966年 |

| ひのとひつじ | 丁未 | dīngwèi | 1967年 |

| つちのえさる | 戊申 | wùshēn | 1968年 |

| つちのととり | 己酉 | jǐyǒu | 1969年 |

| かのえいぬ | 庚戌 | gēngxū | 1970年 |

| かのとい | 辛亥 | xīnhài | 1971年 |

| みずのえね | 壬子 | rénzǐ | 1972年 |

| みずのとうし | 癸丑 | guǐchǒu | 1973年 |

| きのえとら | 甲寅 | jiǎyín | 1974年 |

| きのとう | 乙卯 | yǐmǎo | 1975年 |

| ひのえたつ | 丙辰 | bǐngchén | 1976年 |

| ひのとみ | 丁巳 | dīngsì | 1977年 |

| つちのえうま | 戊午 | xùwǔ | 1978年 |

| つちのとひつじ | 己未 | jǐwèi | 1979年 |

| かのえさる | 庚申 | gēngshēn | 1980年 |

| かのととり | 辛酉 | xīnyǒu | 1981年 |

| みずのえいぬ | 壬戌 | rénxū | 1982年 |

| みずのとい | 癸亥 | guǐhài | 1983年 |