小暑の意味・食べ物・歴史と仕組みの図説

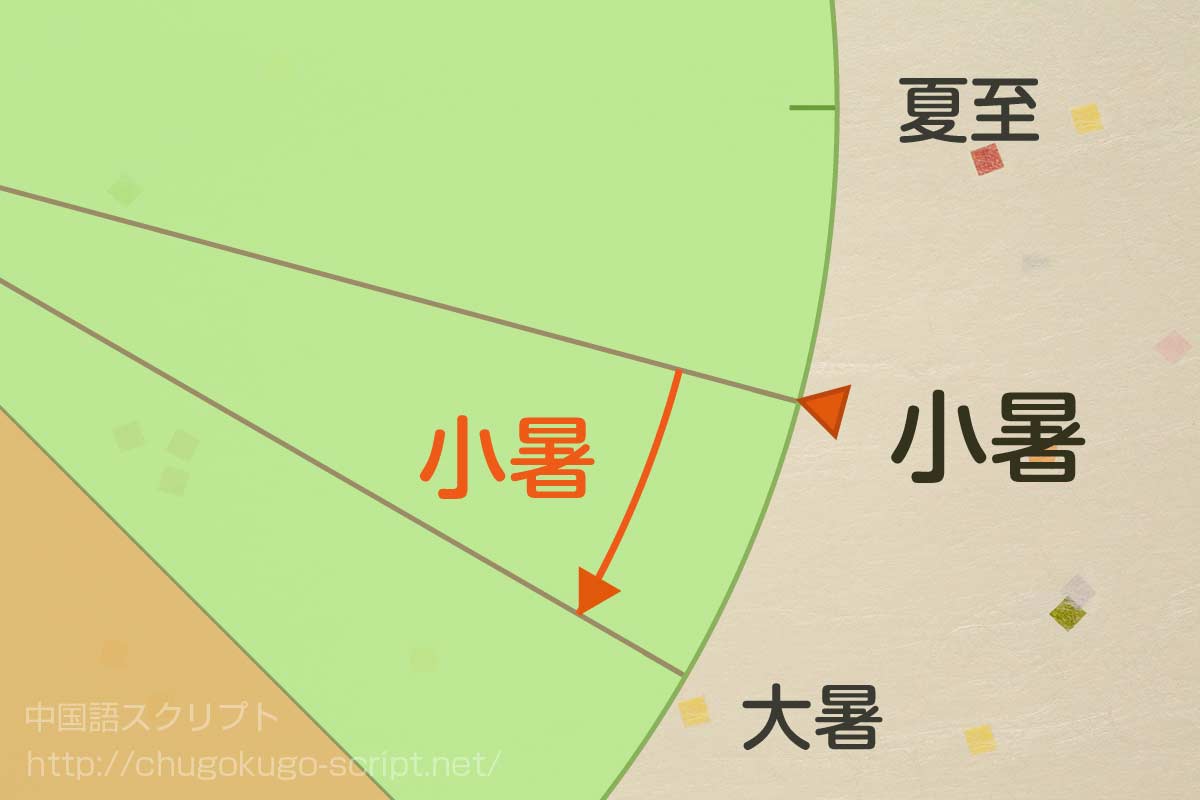

小暑とは二十四節気の1つで、夏至の次、夏の5番目にあたる節気です。

このページでは小暑の意味、成り立ち、実際の季節感とのずれ、2024年の小暑の日にちと期間、小暑の七十二候、小暑の食べ物や季節の花などを紹介していきます。

なお、2024年の小暑は7月6日となっています。

目次

- 1. 小暑とは

- 2. 2024年の小暑はいつ?

- 3. 二十四節気と実際の季節感がずれる理由

- 4. 二十四節気と七十二候

- 5. 小暑の七十二候(日本)

- 6. 小暑の七十二候(中国)

- 7. 土用の丑の日

- 8. 日本の七夕と中国の七夕

- 9. 小暑の「旬の食べ物」

- 10. 小暑の「季節の花」

- 11. 小暑の関連ページ

小暑とは

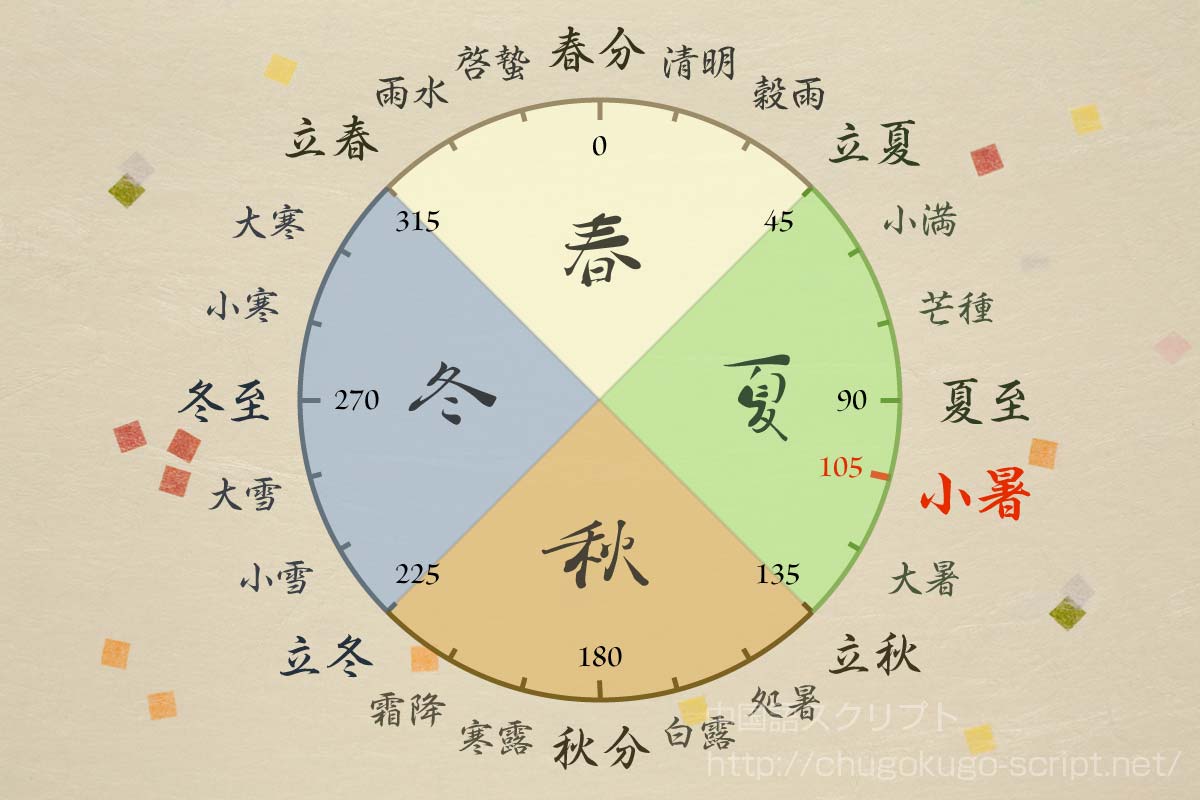

小暑とは二十四節気の1つで、夏の第5節気です。太陽の位置を表す黄経で105度の時を言い、新暦では7月7日~8日ごろで年によって変わります。ちょうど七夕のあたりになります。

「暑」とは「炎熱」の意味で、「小暑」は「これから炎熱に向かう」という意味です。

ちなみに中国語で「暑い」という意味には「暑」ではなく「熱」という字を当てます。

小暑は二十四節気の1つ

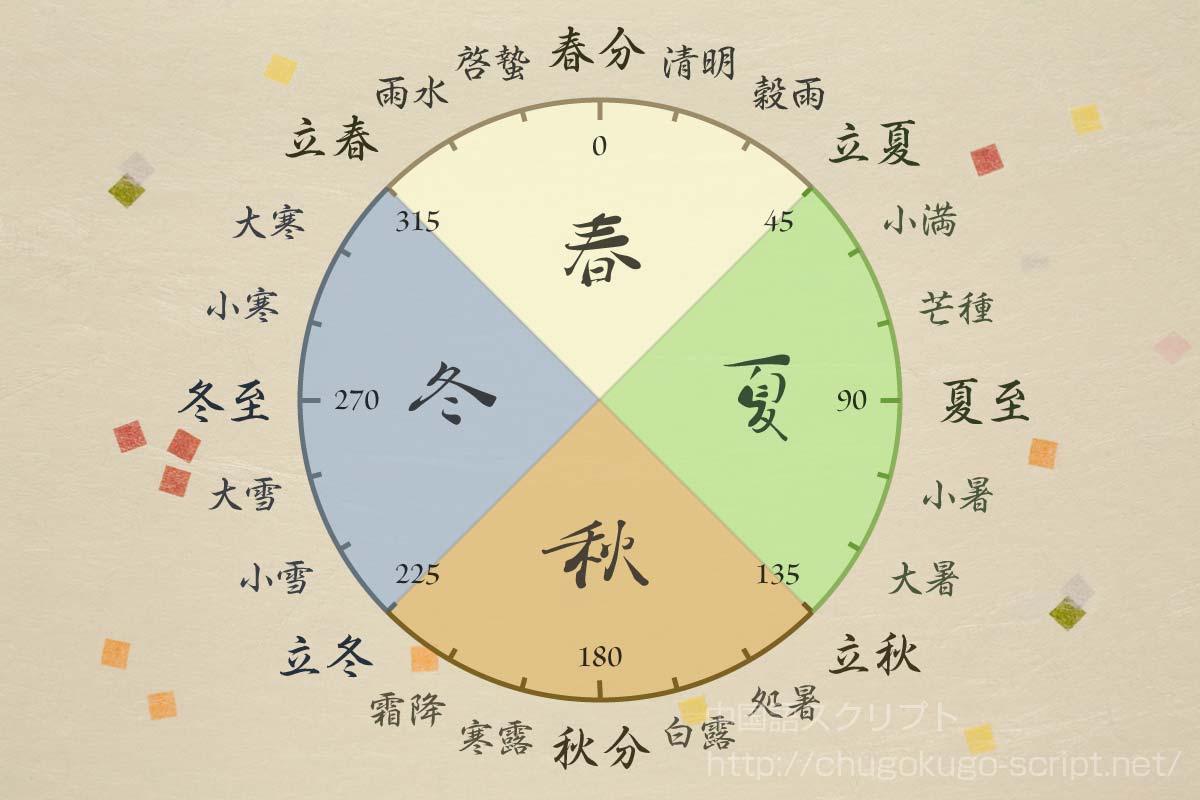

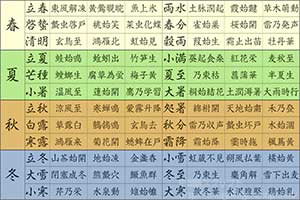

二十四節気とは古代中国で作られた暦で、日本では平安時代から使われています。上の図のように1年を24等分し、それぞれに名前を付けたものです。

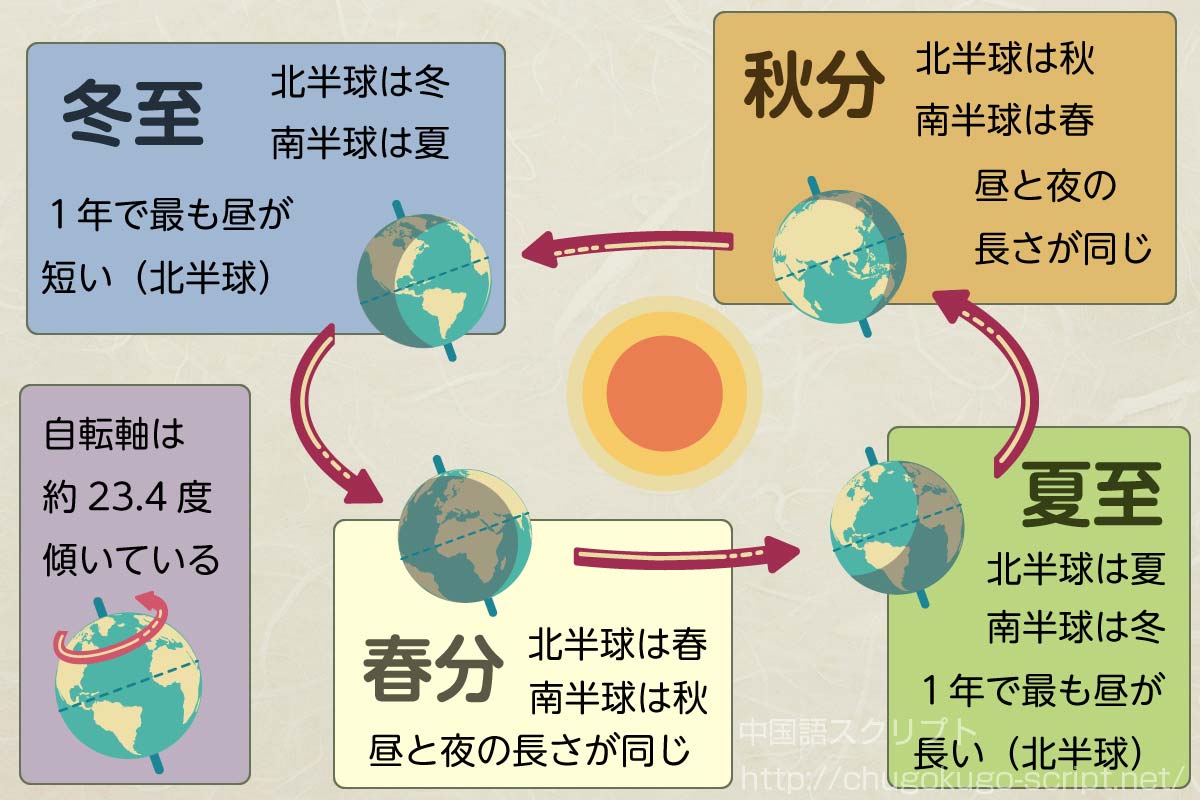

二十四節気は太陽の運行に基づいており、1年で最も昼の長い日を夏至、1年で最も昼の短い日を冬至、昼と夜の長さが同じ日を春分・秋分とし、この4つを春・夏・秋・冬の中心として決めた暦です。この4つの節気は合わせて「二至二分」と呼ばれています。

この二至二分が二十四節気を決めるうえでの基準となっています。

立夏はこの春分と夏至のちょうど中間の日で、暦の上ではこの日から夏が始まります。

夏の節気は立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑となっており、小暑は夏の5番目の節気です。

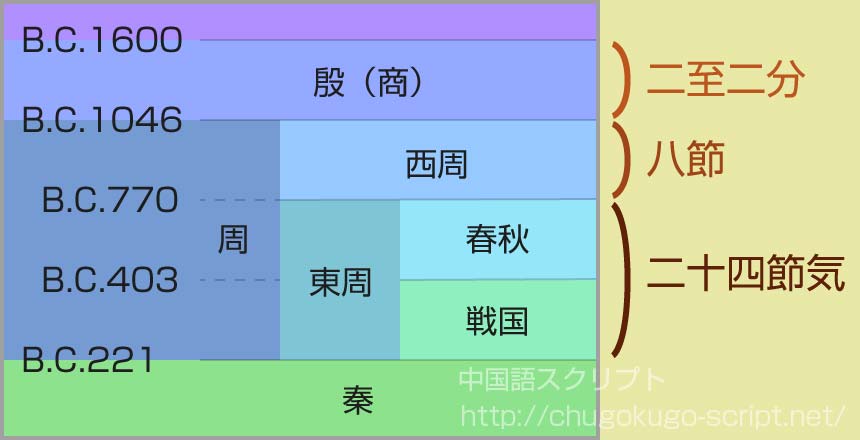

また、立春・立夏・立秋・立冬の4つを「四立」と言い、それぞれ春夏秋冬の始まりの日として重要な節気となっており、二至二分と四立を合わせて「八節」と言います。

2024年の小暑はいつ?

二十四節気のそれぞれの節気には、その日1日を意味する場合と、次の節気までの期間を意味する場合があります。

2024年の小暑であれば、以下のようになります。

・日付としての2024年の小暑は7月6日。

・期間としての2024年の小暑は7月6日~7月21日まで。

二十四節気と実際の季節感がずれる理由

二十四節気は「実際の季節感とずれている」と感じることがあります。特に立春(2月上旬)、立夏(5月上旬)、立秋(8月上旬)、立冬(11月上旬)の4つの節気はそれぞれ春夏秋冬の始まりを意味しますが、「春というにはまだ早い」などと感じます。

ここではその「実際の気候とずれる理由」について解説します。

春夏秋冬の決め方

夏至は昼の時間の最も長い日、冬至は昼の時間の最も短い日です。

けれども夏至に最も暑くなり、冬至に最も寒くなるかというとそうではなく、実際にはそれより1~2か月ほど遅れて最も暑い日、最も寒い日がやってきます。

ただし二十四節気はこの「夏至を夏の中心」「冬至を冬の中心」そして「昼と夜の長さが同じ春分・秋分を春の中心と秋の中心」として1年を4等分し、春夏秋冬を決めました。

そのため「立春と言われてもまだまだ寒く、冬と感じる」ということが起こります。

日本と中国との気候の違い

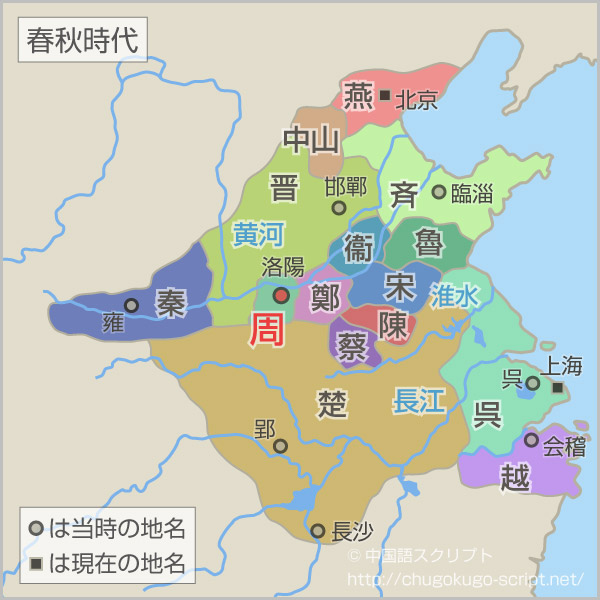

また、二十四節気が作られたのは紀元前の中国黄河流域のため、現在の東京の気候とはややずれがあります。

下の地図の中央左にある洛陽が東周時代の首都で、中原とはこの周辺一帯を指す言葉です。二十四節気はこの中原で作られたと考えられています。

気候の違いについては以下のグラフを見ながら解説します。

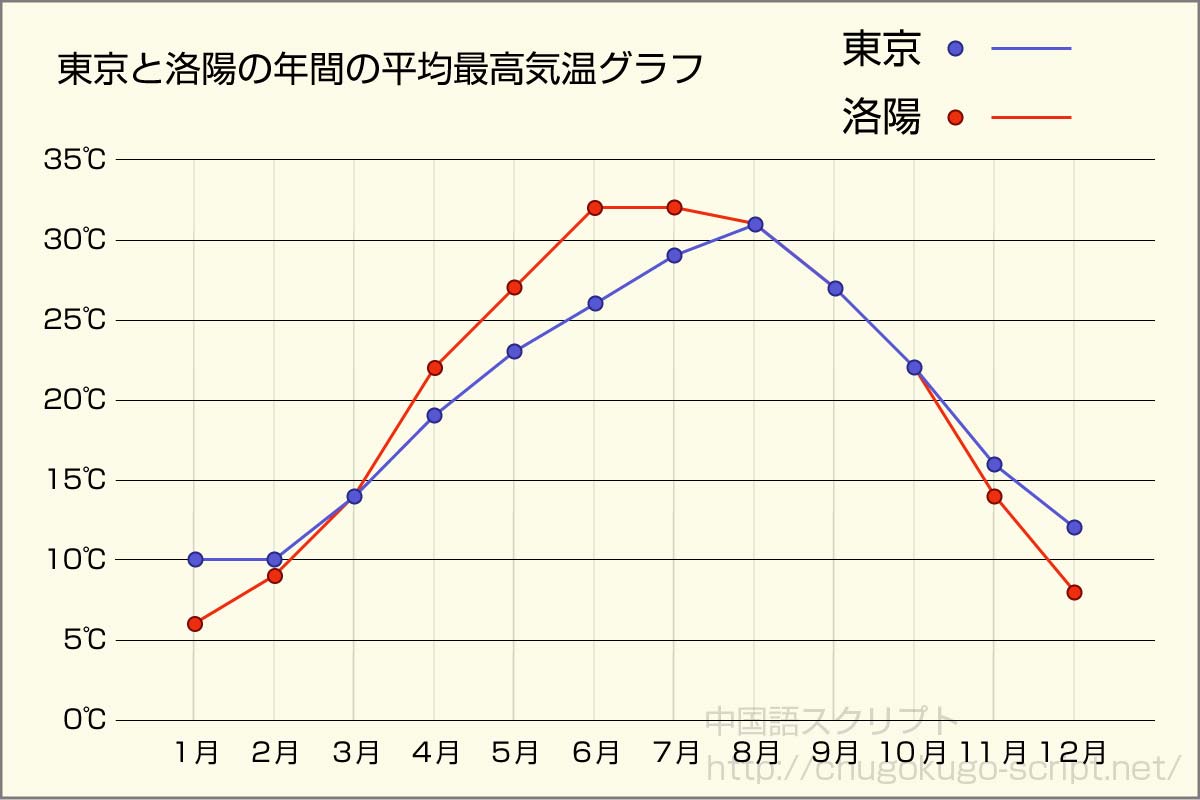

上のグラフは二十四節気が作られた中原 から代表して洛陽を選び、東京と年間の平均最高気温を比べたものです。

グラフの6月あたりを見ると、中国には梅雨と台風がないため暑さのピークが日本よりも1~2か月程度早くなっています。この部分が二十四節気と日本の実際の季節とが最も異なる箇所になります。立夏は5月上旬ですが、中国のグラフでは夏の始まりと言われて納得がいくものの、日本のグラフでは夏はもう少し先と感じます。

日本が1月・2月で気温がほぼ変わらず12月はそれより暖かいのに対し、中国では1月が最も寒く2月より12月の方が冷え込んでいます。これも冬の季節感のずれに繋がっています。

節気には日付と期間の2つの意味がある

また、二十四節気の1つ1つには期間としての意味もあるものの、カレンダーやニュースなどではもっぱら日付としての意味で使われています。このことも二十四節気と日本の実際の季節感がずれる要因となっています。

二十四節気と七十二候

「二十四節気」は、古代中国で作られた農事を指導するために作られた暦で、春秋戦国時代(BC.770~BC.221)黄河流域で作られたと言われます。中国では暦として月の運行に基づいた「太陰暦」が使われていましたが、これですと実際の季節とズレが生まれてしまうため、太陽の運行の軌跡を24等分した「二十四節気」や、それをさらに約5日ごとに分割した「七十二候」が作られました。このようにして季節の変化をきめ細かくとらえて農事に生かしたのです。

この「二十四節気」は日本では平安時代に取り入れられました。日本と中国とでは位置も気候も異なり、中国の二十四節気は必ずしもすべてが日本の気候に合うものではありませんでしたが、私たちの生活に根付き、大多数の日本人が農業とは無縁になった現代でもテレビのニュースなどで「今日から立春です」などと使われています。

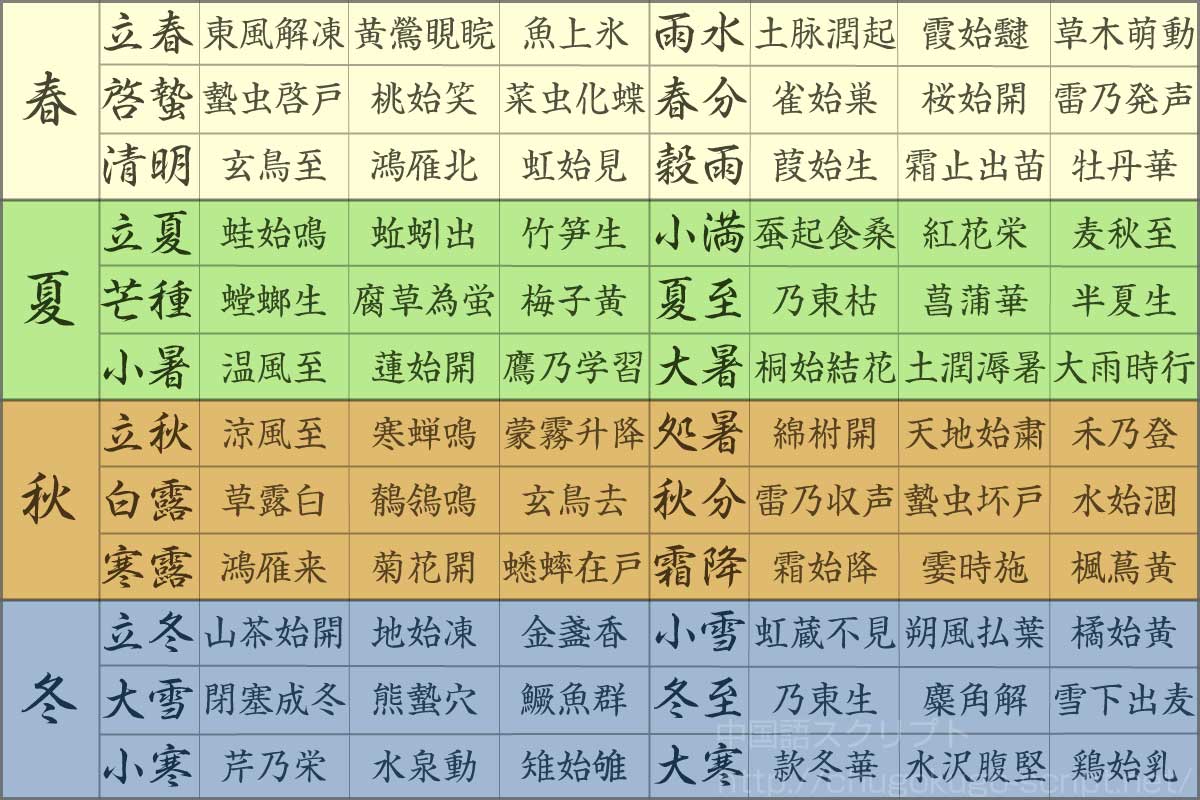

1年には春夏秋冬4つの季節がありますが、古代中国人はそれをさらに24の「節気」に分けました。1年を24に分けるならそれぞれ約15日、その節気にはまたそれぞれ3つの「候」を設け、3×24で72候、約5日で1つの候としてそれぞれの候にその季節の特徴を表す言葉をつけました。

日本は平安時代からこの二十四節気を暦の中に取り入れましたが、これだけでは日本の気候の説明には足りないので、「雑節」というものを設けました。雑節には、節分・彼岸・八十八夜・入梅・半夏生・土用・二百十日などがあります。

さらに「七十二候」については江戸時代の天文暦学者・渋川春海が日本の気候に合わせて改訂版を出し、その後明治時代に「略本暦」が出てそれまでの「七十二候」を大幅に変えました。現在使われている日本の七十二候はこれが元になっており、上の図に書かれているのもこの七十二候です。

なお2016年に中国の「二十四節気」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。

小暑の七十二候(日本)

日本の小暑の七十二候は以下のようになります。

| 内容 | 時期 | |

|---|---|---|

| 初候 | 温風至る | 7月7日頃 | 7月11日頃 |

| 次候 | 蓮始めて開く | 7月12日頃 | 7月16日頃 |

| 末候 | 鷹乃学を習う | 7月17日頃 | 7月21日頃 |

「時折熱風が吹き、蓮の花が咲き始め、鷹のヒナが飛び方を覚える」という季節です。

小暑の七十二候(中国)

小暑の七十二候は中国では初候「温風至」・次候「蟋蟀居壁」・末候「鷹始摯」とあり、「熱い風が吹き、コオロギが壁を伝い、鷹が猛々しさを覚え始める季節」です。

コオロギが太陽がぎらぎらと照る田野を避け、庭の隅や家の壁などヒンヤリする所に逃げてきて、鷹も暑い地上を離れ涼しい空中で獲物をあさります。

日本人には蓮の花の方が風情がありますが、中国人はなぜかコオロギが大好き。「闘蟋(とうしつ)」といって2匹のコオロギを戦わせるゲームに熱中する人もたくさんいます。

土用の丑の日

日本ではこの小暑の時期に土用入りをし、土用の丑の日にはウナギを食べる習慣があります。「土用」は二十四節気のうちの「雑節」つまり日本独自のものです。

最近はウナギが獲れなくなったとかでずいぶん値段が高くなりましたが、「ウナギのかば焼き」は中国人観光客にも人気のある和食の一つです。

日本の七夕と中国の七夕

日本で七夕は新暦の7月7日、ちょうどこの「小暑」の時期です。例年ですとまだ梅雨明けしておらず、天の川も雨雲に覆われていて見えません。

中国の七夕節は旧暦でやるので一か月ほど後。梅雨も明けて美しい星空が見え、節句はやはり旧暦でやるものだと感じさせられます。

共産党が統治する新中国になってから七夕の行事は顧みられなくなっていましたが、近年「中国のバレンタインデー」として復活しています。日本では子供たちが星にお願いをする星まつりの日ですが、中国では恋人たちがデートをしておしゃれな食事やショッピングを楽しむ日です。

小暑の「旬の食べ物」

トウモロコシ

トウモロコシは6~9月ごろに収穫されます。日本で最も栽培されているのは北海道で、小暑の頃にはトウモロコシが大量にスーパーに並ぶようになります。

枝豆

枝豆は作りやすく、家庭菜園などでも収穫することができます。7月~8月ごろが旬の時期です。

夏みかん

ほとんどの柑橘類は冬に出回りますが、夏みかんはその名の通り夏、それもやや早い時期の5~7月に採れます。

アンズ

アンズは6月下旬~7月中旬に採れます。杏仁豆腐は今ではアーモンドエッセンスなどが使われることが多いですが、もともとはアンズが使われていました。

桃

桃が採れるのは6~9月。7~8月ごろに旬の時期を迎えます。

マンゴー

マンゴーは南国の食べ物ですが、日本でも沖縄・九州などで栽培されています。マンゴーの旬の時期はちょうど7月上旬、小暑の頃です。

スイカ

夏の果物の代名詞スイカは旬の時期が長く、7月8月は美味しく食べられます。

小暑の「季節の花」

百日紅(サルスベリ)

サルスベリは幹や枝が滑りやすく、サルでも滑ると言われたことから名づけられました。7月~9月ごろに咲きます。

ラベンダー

富良野のラベンダー畑で有名なラベンダーは、7月上旬~8月上旬ごろに咲きます。その香りの良さから、伝統的にハーブ・香料として利用されてきました。

撫子

撫子(ナデシコ)は「やまとなでしこ」という言葉にもあるように、古くから日本で好まれてきた花です。秋の七草の一つにも選ばれており、6月~8月ごろに咲きます。

桔梗

桔梗も秋の七草の一つですが、実際には早い時期から咲いており、6~8月に見かけることができます。

朝顔

「朝顔に つるべ取られて もらい水」という有名な俳句がありますが、この「つるべ」とは井戸水をくむための桶のこと。朝顔のつるを断ち切ってしまうのを忍びなく思い、隣家に井戸を借りに行く情景が浮かびます。

この朝顔はまさに夏の季語。小暑のころから咲き始めます。

クチナシ

クチナシという名前は実が熟しても割れないことから名付けられました。6月中旬~7月下旬ごろに咲きます。

小暑の関連ページ

小暑の項は以上で終了となりますが、このサイトでは小暑の1つ前の節気「夏至」や、小暑の次の節気「大暑」、また「二十四節気」や「七十二候」についてもリンク先で詳しく紹介しています。