『贈別』杜牧

『贈別』は、『江南春』や『清明』など高校の漢文の教科書にもよく載っている杜牧の七言絶句です。官僚として勤務した揚州の歌妓への別れの歌とされています。

ここでは『贈別』の原文・書き下し文・現代語訳・解説・作者である李白の紹介をしていきます。

『贈別』の原文

贈別

多情却似総無情

唯覚罇前笑不成

蠟燭有心還惜別

替人垂涙到天明

『贈別』の書き下し文

贈別(ぞうべつ)

多情は却(かえ)って総(すべ)て無情に似たり

唯(た)だ覚ゆ罇前(そんぜん)笑いを成さざるを

蠟燭(ろうそく)心有りて還(ま)た別れを惜しみ

人に替(かわ)って涙を垂(た)れて天明(てんめい)に到る

『贈別』の現代語訳

別れに贈る

深い情愛は無情に似ている

酒壺を前に笑顔を作ろうとしても笑顔にならない

ろうそくにも芯(心)があって別れを惜しみ

私に代わって涙を流し夜明けを迎えた

『贈別』の解説

第1句…「多情」は「情愛が深い」。「総」は強調。「無情」は「情がない。冷たい」。

第2句…「罇」は「酒壺」。「笑不成」は「笑顔になれない」。

第3句…「蠟燭有心」は「ろうそくの芯」と「心」を掛けています。

第4句…「天明」は「夜明け」。

『贈別』の詩は2首あり、1首目はとある歌妓の美貌を称える歌です。この歌妓はまだ13歳、日本でいうと舞子さんのような存在でしょうか。杜牧はこの舞子さんに恋心を抱いていたようです。当時杜牧はまだ30代初め、さっそうとしたエリート官僚で、舞子さんもまた杜牧にあこがれていたのかもしれません。

そうした背景を知って2首目を読むと、家族や友人との別れとは異なった、なにやら艶めいた情景が見えてきます。

揚州という当時唐で最も繁栄していた都市の歓楽街、そこにあった妓楼の舞子はとびきりの器量よし。杜牧は彼女に深く思いを寄せながら、数年後この地を離れなければなりませんでした。

ある晩、杜牧は通い慣れたこの妓楼に行き、彼女を呼んで別れを告げたのでしょう。

あまりにも想いが深いと人は何も言えなくなるものかもしれません。その姿はつれない無情の人のようです。

酒器を前にして笑顔を作ろうとするのですが、顔はこわばって笑顔にならず、ふとそばで灯されているろうそくの明かりに目をやると、芯のところから溶けたろうが垂れています。ろうそくには芯(心)がある、だから私に代わって涙を流してくれているのだろう。杜牧はろうそくに自分の心を託し、夜明けを迎えたという詩です。

わずか28文字と『贈別』の表題で、映画のワンシーンのような情景が立ちのぼってきます。

『贈別』の形式・技法

七言絶句。

押韻は情・成・明。

『贈別』が詠まれた時代

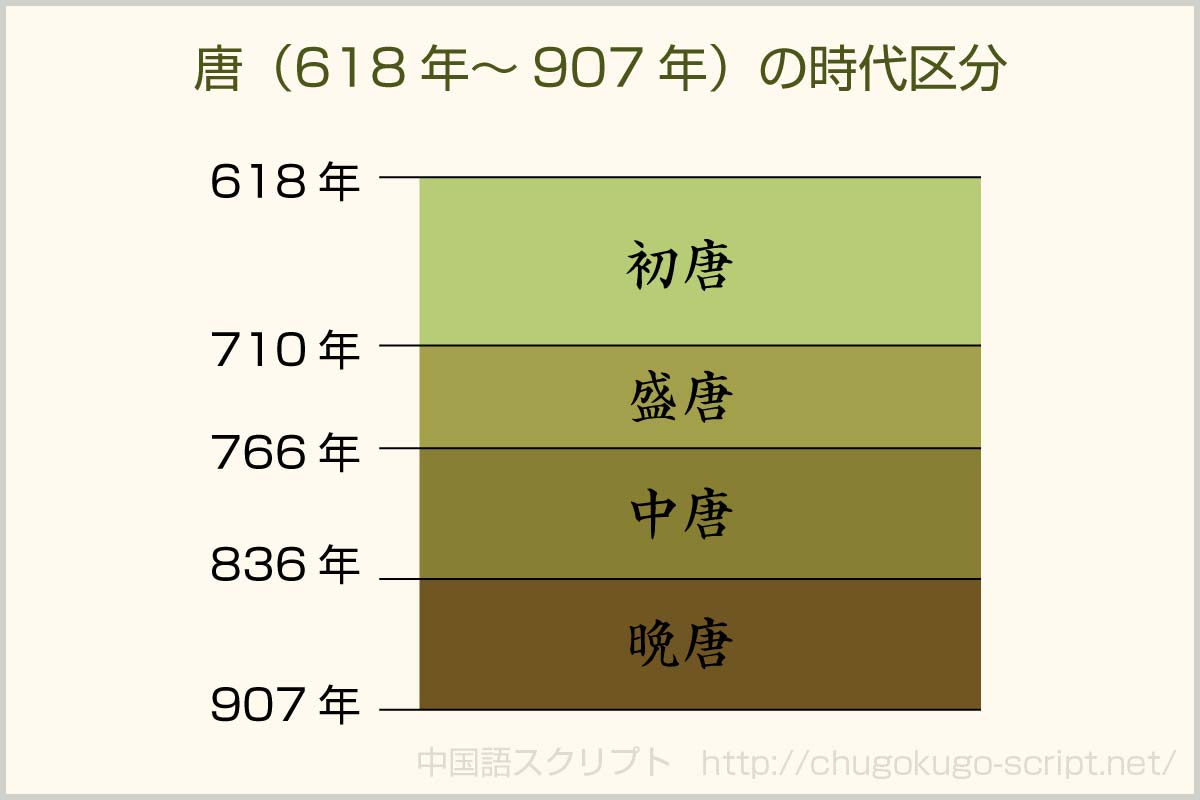

唐詩が書かれた時代は、しばしば初唐(618~709)・盛唐(710~765)・中唐(766~835)・晩唐(836~907)に分けて説明します。時代の変化を表わすとともに、詩の持ち味の変化も表します。

『贈別』が詠まれたのは晩唐の頃です。

『贈別』の作者「杜牧」について

杜牧(と・ぼく…803~852)

杜牧(と・ぼく…803~852)は晩唐を代表する詩人の1人。杜甫の親戚だったそうです。26歳で科挙の試験に合格、31歳の時に南方の揚州勤務となり数年を過ごします。この詩はその時期の詩です。33歳の時に長安に戻り、それから数年、弟が失明するなど家族の世話が必要になり、地方勤務をして大家族の生活を支えました。

『江南春』『山行』『清明』など七言絶句に優れた作品を残しました。

『贈別』の関連ページ