『望廬山瀑布』(廬山の瀑布を望む)李白

『廬山の瀑布を望む』二首 その二とは、盛唐の詩人・李白の代表作の一つで、中国屈指の観光地・廬山の滝を歌った連作の中の一篇です。

ここでは『望廬山瀑布』の原文・書き下し文・現代語訳・解説・作者である李白の紹介などをしていきます。

『望廬山瀑布』の原文

日照香炉生紫煙

遥看瀑布掛長川

飛流直下三千尺

疑是銀河落九天

『望廬山瀑布』の書き下し文

日は香炉を照らして紫煙を生ず

遥かに看る瀑布の長川を掛くるを

飛流直下三千尺

疑うらくは是れ銀河の九天より落つるかと

『望廬山瀑布』の現代語訳

太陽は香炉峰を照らし、赤紫色の霧が立ち上っている。

離れたところから見ると、滝が長い川を立てかけたかのように流れ落ちている

滝の水は飛ぶかの如く三千尺を真っ逆さまに落ちていく

もしかしたらこれは銀河の真上から落ちてきているのではあるまいか

『望廬山瀑布』の解説

「廬山(ろざん)」は江西省北部、長江の南にある仏教や道教の霊山。多くの滝があり、主要な山峰としてはここの最高峰であり標高1474メートルの漢陽峰や白楽天の詩で有名な香炉峰などがあります。雨や霧が多く、雲海の上に山がそびえたつ様子を見ることができます。ここは周代から道士や隠棲者とかかわりが深く、陶淵明もこの山のふもとに隠居しました。この一帯は現在国立公園で1996年には世界文化遺産に登録されています。

「瀑布」とは滝のこと。「香炉」は香炉峰のこと。「紫煙」はここでは赤茶けた靄(もや)や霧を指します。第一句は太陽の光が香炉峰を照らし周りにたちこめる霧をうっすらと赤い色に染めているさまを歌っていますが、香炉や紫煙という表現は、実写である一方、太陽に点火され巨大な香炉から紫煙が立ち上っている雄大な比喩にも読めます。

二句目は滝を長い川を立てかけたものに見立てています。なるほど、そう言われればそうも見えますね。横に流れる川をヒョイと持ち上げて縦にする、その瞬間にものすごい水がダーッと流れ落ちる映像が見え轟音も聞こえてきます。それにしても壮大なイマジネーションです。

三句目はその水が飛ぶようにして三千尺下まで流れ落ちるというのです。1尺の長さは時代によって変わるのですが、唐代のそれは約30センチ、そうすると900メートル。世界一落差のある滝がこのくらいの長さでアメリカ大陸やアフリカ大陸にあります。廬山の滝はここまでの落差はなかったと思いますが、でもここは漢詩の世界です。「三千尺」という音の響き、水が轟音とともに真っ逆さまに落ちていくその迫力、それを伝えるのが大事であって測量の話ではありません。

四句目は三千尺どころかもっとすごいです。銀河のてっぺんに視線は移ります。「九天」は九層の天の最も高いところ。逆に「九地」は地の底です。

「この滝は山の上どころか九重の天のてっぺんから注いでいるのではあるまいか」と李白は歌うのです。

胸がせいせいするほどの豪快な情景描写ですが、これは情景描写というより、天才詩人が宇宙や大自然を相手に作り上げた壮大な幻想の世界でしょう。仙人も住んだといわれる道教の聖地に足を踏み入れた李白は、絶景の地に数千年来伝わる伝説などにインスピレーションを得て、この詩の世界を幻視したのかもしれません。

『望廬山瀑布』の形式・技法

『望廬山瀑布』の形式……七言絶句(7字の句が4行並んでいます)。

『望廬山瀑布』の技法……韻は「煙、川、天」。

「起」は香炉峰にたなびく美しい霧で始め、「承」でそこを流れ落ちる滝に視線を移し、「転」で川の流れを縦にするという意表をついた展開、「結」でこの雄大な絶景を銀河…宇宙に内包して終わっていて、美しい「起承転結」の世界になっています。

『望廬山瀑布』が詠まれた時代

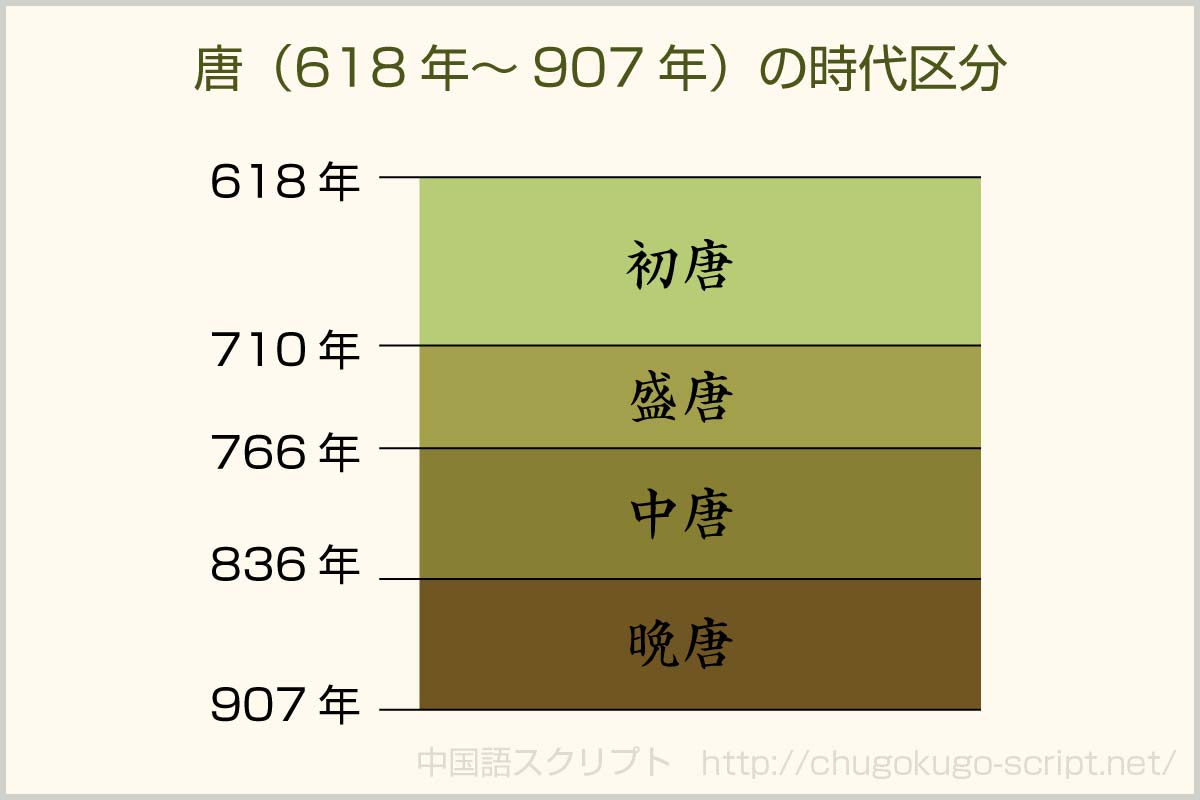

唐詩が書かれた時代は、しばしば初唐(618~709)・盛唐(710~765)・中唐(766~835)・晩唐(836~907)に分けて説明します。時代の変化を表わすとともに、詩の持ち味の変化も表します。

『望廬山瀑布』が詠まれたのは盛唐の頃です。

『望廬山瀑布』の作者「李白」について

李白(りはく…701~762)

中国文学を代表する詩人。「詩仙」とも称されます。

生涯を漂泊の旅に生き、中国文学史に輝く巨星の一つでありながら不遇の一生を送りました。

中国の詩人は杜甫のように役人の家系に生まれた人が多いのですが、李白の父は商人だったと言われます。唐王朝において商人の家の出は蔑視の対象。李白は中央政府に入ってその能力を生かそうと、偉い役人の知り合いになって政府に推薦してもらうか、当時唐王朝が帰依することの篤かった道教のルートを使って政府に入るかを考えて故郷を出るのです。24~5歳だったと言われます。けれどもそのいずれもなかなか成功にはつながりませんでした。この詩もそうした失意の日々での廬山行で書かれたものです。

『望廬山瀑布』の関連ページ

長江上流の名勝・白帝城を詠った詩で、李白の代表作の一つです。

李白が故郷の蜀から長江を下って諸国巡りの旅に出た時の詩です。

孟浩然が船出して揚州に向かうのを李白が見送った詩です。

清らかな月の光としみじみとした郷愁が染み入ってくる詩です。

しみじみとした秋の情景と兵役につく夫への思いが詠われています。

春の庭で自分の影と月をともに宴会をするという幻想的で面白い詩です。

山中において隠者と酒を酌み交わすという詩です。

春の夜に笛の音を聞きながら故郷を思い出す詩です。

楽府のメロディに合わせて詠まれた酒を勧める詩です。

李白が別れる友人を見送る詩です。

「なぜ山の中で暮らしているのか?」に対する回答としての詩です。

酒に酔った李白が月に問いかける詩です。

李白が兄弟たちと集まり春の宴を開くために書かれた文章です。