『将進酒』李白

『将進酒』は唐詩の代表的詩人・李白の詩です。楽府のメロディに合わせて詠まれた酒を勧める詩で、古来酒飲みに愛されてきました。どんちゃん騒ぎが目に浮かぶ詩でありながら、人生の悲哀も感じさせます。

ここでは『将進酒』の原文・書き下し文・現代語訳・解説・作者である李白の紹介をしていきます。

『将進酒』の原文

君不見黄河之水天上来

奔流到海不復回

君不見高堂明鏡悲白髪

朝如青糸暮成雪

人生得意須尽歓

莫使金尊空対月

天生我材必有用

千金散尽還復来

烹羊宰牛且為楽

会須一飲三百杯

岑夫子、丹丘生

将進酒、杯莫停

与君歌一曲

請君為我傾耳聴。

鐘鼓饌玉不足貴

但願長酔不用醒

古来聖賢皆寂寞

惟有飮者留其名

陳王昔時宴平楽

斗酒十千恣歓謔

主人何為言少銭

径須沽取対君酌

五花馬

千金裘

呼児将出換美酒

与爾同銷万古愁

『将進酒』の書き下し文

将進酒(しょうしんしゅ)

君見ずや黄河の水天上より来たるを

奔流海に到りて復(また)回(かえ)らず

君見ずや高堂の明鏡白髪を悲しむを

朝(あした)には青糸(せいし)の如くも暮(くれ)には雪となる

人生意を得ば須(すべか)らく歓(かん)を尽くすべく

金尊をして空(むな)しく月に対せしむる莫(なか)れ

天我が材を生ずる必ず用有り

千金散じ尽くして還(ま)た復(ま)た来たらん

羊を烹(に)、牛を宰(ほふ)りて且(しば)らく楽しみを為(な)せ

会(かなら)ず須(すべか)らく一飲(いちいん)三百杯なるべし

岑夫子(しんふうし)、丹丘生(たんきゅうせい)

将(まさ)に酒を進めんとす、杯停(とど)むること莫(なか)れ

君が与(ため)に一曲を歌わん

請う君我が為に耳を傾けて聴け

鐘鼓饌玉(せんぎょく)貴(とうと)ぶに足らず

但(ただ)長酔を願いて醒(さ)むるを用いず

古来聖賢皆寂寞(せきばく)

惟(た)だ飮者の其の名を留(とど)むる有るのみ

陳王昔時平楽に宴(うたげ)し

斗酒十千歓謔(かんぎゃく)を恣(ほしいまま)にす

主人何為(なんす)れぞ銭少しと言うや

径(ただ)ちに須(すべか)らく沽(か)い取りて君に対して酌(く)むべし

五花の馬

千金の裘(かわごろも)

児(じ)を呼び将(も)ち出(いだ)して美酒に換えしめ

爾(なんじ)と同(とも)に銷(け)さん万古の愁

『将進酒』の現代語訳

酒を勧める歌

君も知っていよう、黄河が天から流れ落ちてくるのを。

奔流は海に注いで再び帰ることがない。

君も知っていよう、豪邸に置かれた鏡があるじの白髪を映して悲しむのを。

朝にはみどりの黒髪が、夕暮れにはすでに雪の白さに変わっている。

人生はかくも瞬く間に過ぎていくのだから、我が意を得た時は大いに楽しもうではないか。

黄金の酒つぼを使わずに月下に放置すべきではない。

天が私に才能を与えた以上必ずやこれを用いる時が来るはずだ。

大金を使い果たしても金などまた入ってくるのだ。

羊や牛を屠(ほふ)って料理し、しばし歓楽の時を楽しもう。

ひとたび飲み始めたら三百杯は飲むべきだ。

岑夫子(しんふうし)よ、丹丘生(たんきゅうせい)よ

飲めよ飲めこの酒を。杯を置いてはならぬ。

君らのために一曲歌うから

どうか耳を傾けてくれ。

贅沢な暮らしなどどうでもよい。

ただいつまでも酔いしれていることを願うのみ。

古来聖人賢者とは寂しいものだ。

ただ酒飲みだけがその名を歴史に残している。

あの陳王曹植は昔平楽観で宴を開き

高級酒を存分にふるまい味わったというではないか。

この酒席のあるじが金がないなどしみったれたことを言うものか。

すぐに酒を買ってきて互いに酌み交わそう。

美しい良馬に

高価な皮衣

召使にこれらを持たせ美酒に換えてこさせよう。

そして君らとともに尽きぬこの憂いを消そうではないか。

『将進酒』の解説

題名…「将」は「どうか~してくれたまえ」。全体で「酒を勧める歌」。

734年李白33歳の秋、李白は友人に招かれて嵩山(すうざん…1510メートル。河南省にある山で、中国五岳の1つ。少林寺で有名。北側を黄河が流れる)に登り、友人の山荘で、詩に登場する岑夫子、丹丘生と酒盛りをした時の詩。

第1句…黄河は高低差が大きく、その様を天から流れてきたと詠っています。

第2句…黄河の奔流は東に流れて海に注ぎます。

第3句…「高堂」は「立派な家屋」。「明鏡」は「くもりのない鏡」。

第4句…「青糸」は「黒い髪」。「雪」は「白髪」。

第5句…「意を得る」は「希望がかなう」。「須(すべか)らく~」は「当然~すべきだ」。

第6句…「金尊」は「金樽」で「金の酒つぼ」。

第7句…「天我が材を生ずる」は「天が私に才能を与えた」。

第8句…「千金散じ尽くして」は「大金を使い果たして」。

第9句…「宰る」は「屠殺する」。

第11句…岑夫子(しんふうし)、丹丘生(たんきゅうせい)はいずれも李白の友人。

第15句…「鐘鼓」は「金持ちの家から聞こえてくる音曲」。「饌玉(せんぎょく)」は「贅沢なご馳走」。「鐘鼓饌玉」で「豪奢な暮らし」。

第19句…「陳王」は曹操の息子曹植。「平楽」は洛陽にあった宮殿。

第20句…「斗酒十千」は「高級な酒」。

第21句…「主人」は「酒宴のあるじ」。ここでは李白を指すと思われますが、実は李白は招かれた客にすぎません。「何為(なんす)れぞ銭少しと言うや」は反語。「金がないなどと言うだろうか、いや言うはずはない」。酔いが回って、酒席に招かれた客の方が「金なんていくらでもあるんだ、どんどん酒を持ってこい」とでも言っているんでしょう。まさに酔っ払いの面目躍如です。

第22句…「沽(か)い取り」は「買い取り」。

第23句…「五花の馬」は「良馬」。元々は馬の鬣(たてがみ)を5つの花弁状にして1種の飾りとした馬のことで、唐代に流行っていたといわれます。

第24句…「千金の裘(かわごろも)」は「高価な毛皮のコート」。

第25句…「児」は「下働きの者」。

第26句…「銷」は「消す」。「万古」は「永遠」。

嵩山という中国屈指の名山に山荘を持つ友人に招かれ、そこでの酒席で詠んだ詩です。楽府(がふ)という歌謡のメロディに合わせて作られています。

まずは嵩山の北を流れる黄河の壮大なイメージをどーんと前奏曲に持ってきて、次には豪邸に暮らす老人の束の間の人生を映し出します。永遠の大自然と卑小な人間のコントラスト。ああ大自然に比べて人間の一生の実に短くはかないことよ、というため息を、だからこそ久々の友人の再会にはおおいに酒を飲もうではないか、と酒飲みの理屈につなげるのです。

ここで酒好きの仲間はウンウンと皆ニコニコ首を縦に振っているのでしょう。

たっぷりと酒の詰まった黄金の酒つぼをほったらかして飲まないだって?怪しからん!

酒に申し訳が立たなかろうに。

この後なぜかトーンが変わり、「酒の酒たるゆえんを無駄にしてはならん」からおのれの天賦の才がまだ使われていないことに意識が移るのです。胸の痛みさえ感じさせながら。さらには「いやいや我が才能が天から与えられたものならば必ずや用いられる時が来るはずだ」と己れを鼓舞さえしています。ここで気持ちはハイになって、どーんと太っ腹になります。金なんぞ使い果たしたって、また入ってくるのだ。気にするな。さあ羊や牛をほふって大ご馳走を持ってこい。いったん飲み始めたら三百杯は飲むんだぞ。

自分が客であることも忘れているようなこの言葉、もうかなりお酒は回っているのでしょう。

友人の名前を呼び、さあ飲め飲め、なに?もう飲めない?オレの杯が受けられないのか!とからみ始めている感じ。本人はすっかりご機嫌で、1曲歌うから聞いてくれと歌い始めるのですが、きっと音程も狂っていて友人たちはゲラゲラ笑っているに違いありません。

酒好きというより、酔っ払いたくてたまらないという感じでもあり、この辺からまたトーンが変わります。

贅沢な暮らしなどいらないから、ずっと酔っ払ってこの高揚感の中にいたい。

なにやら人生への絶望も伝わってきます。

聖人や賢者だってみんな寂しいのだ、とポツリ呟きます。原文「寂寞」を「人に知られていない」と解釈する説もあります。

ここは李白自身の「寂寞」を他者に仮託しているのでしょう。「寂寞」の中にいるのは李白なのです。酔わずにはいられない寂寞です。

酒飲みだけが歴史に名前を残している、と話を続けて、陳王曹植の名前を持ち出します。三国志の曹操の息子であり、詩の才能に恵まれていた曹操親子の中で抜群の才能を持った人でした。父の死後は兄曹丕の嫉妬を受けて不遇の人生を送ります。大酒飲みとしても有名でした。

中国文化史の中で酒飲みはいくらでもいるでしょうが、その代表に曹植を出したのは「不遇の人生」「寂寞の人」として李白が共感を寄せていたからでしょうか。

自分もまた曹植同様極立った才能を持ちながら不遇の人生を歩んでいる、と李白は思わずにいられないのです。己が人生への寂寥感、不如意感が酒を飲ませる…これは古今東西を問わず酒飲みの心境の1つなのかもしれません。

さてこの後はいよいよ酔っ払いの登場です。

詩の中の「主人」は李白を招いた家の主人なのか、それとも李白がいつの間にか主人に成り代わったのか…いずれにせよ李白はこの家の貴重品を売り払って酒を買ってこいと言っています。本当のご主人はたまったものではないでしょうが、みんな酔っ払っているのできっと一緒になって「そうだ、そうだ」と喜んでいるのかもしれません。

そして最後に「万古の憂い」を消そうではないか、とこの詩の底にずっと流れている「寂寥感」で詩の最後を締めるのです。

たぶんこの宴に集まっている人はみなこの「寂寥感」を抱いていて、それをみんなが知っている。寂寥感はそれぞれの個別の寂寥ではなく、人間という存在そのものの寂寥感かもしれません。だからこそ人は酒に酔い痴れるひとときの高揚感を愛するのでしょうか。まあ酒好きにしかわからない心境ですが。

酒飲みにはたまらない詩でしょう。酒豪で知られる今上陛下もこの「将進酒」の詩を愛し、諳んじることができるそうです。

『将進酒』の形式・技法

『将進酒』の形式……楽府詩。古体詩。

『将進酒』が詠まれた時代

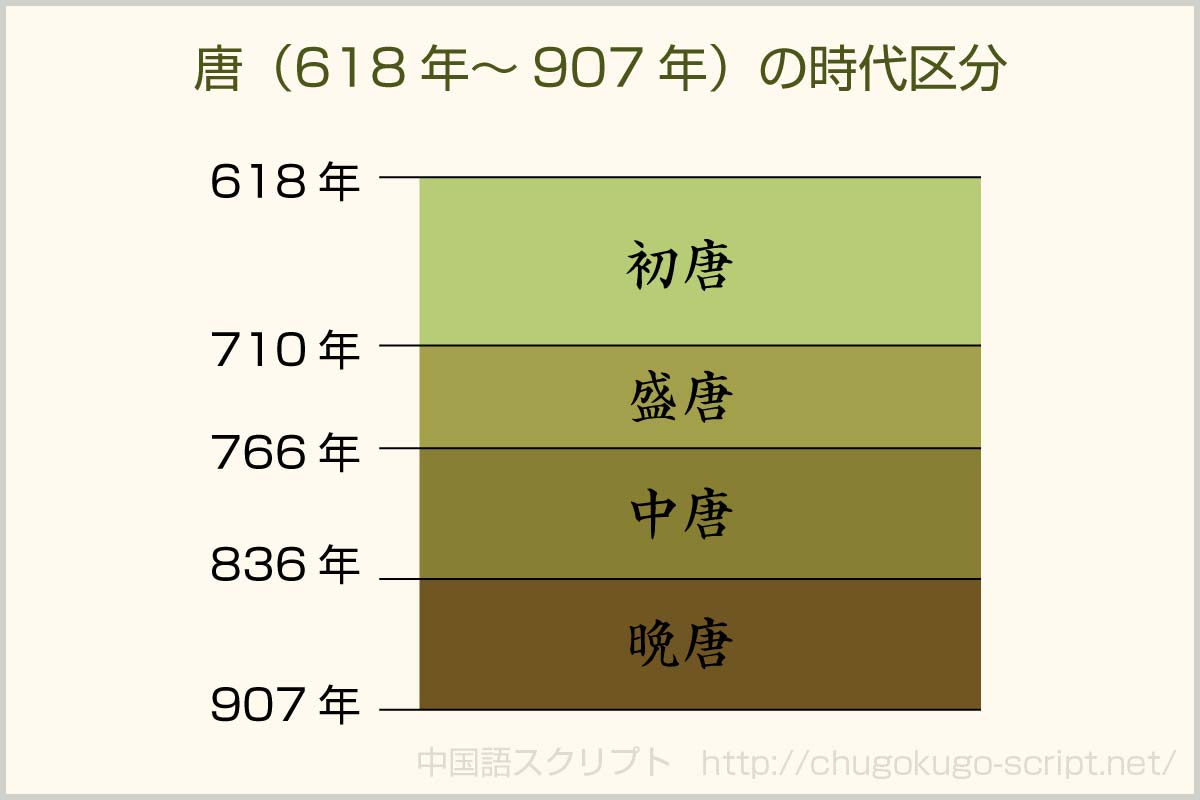

唐詩が書かれた時代は、しばしば初唐(618~709)・盛唐(710~765)・中唐(766~835)・晩唐(836~907)に分けて説明します。時代の変化を表わすとともに、詩の持ち味の変化も表します。

『将進酒』が詠まれたのは盛唐の頃です。

『将進酒』の作者「李白」について

李白(りはく…701~762)

李白はいわずと知れた盛唐を代表する大詩人です。蜀で育ち、25、6歳の頃任官を求めて旅に出ます。朝廷で官僚になるには科挙という試験を突破するルートだけでなく、有力者のツテを通すなどの手もありました。父親が商人で、またその出自もはっきりしないという李白は科挙を受けることができなかったといわれます。

やがてその詩才を認められ、玄宗皇帝の朝廷で「翰林供奉」(かんりん ぐぶ)というお抱え文人の職を得ます。この時すでに42歳でした。

子供の頃から才能豊かで一族からも期待され、自負心も強かったことでしょう。けれども何年経っても芽が出ない…この詩を書いた33歳の頃は「天我が材を生じた」はずなのに…と鬱々たる思いを抱えていたに違いありません。「必ず用有り」と未来の可能性を信じる思いと現実とのズレに、酒を飲んでいっときの高揚に身を任せたくなることも度々あったのかもしれません。

ともあれそれからまた10年、李白はとうとう朝廷に召されます。天にも昇る心地だったのでしょうが、その喜びは2年しか続きませんでした。2年後には朝廷をお払い箱になってしまうのです。その理由として、玄宗皇帝に重用されるさまが周囲の嫉妬を買ったとも、酒癖が悪かったからとも言われていますがはっきりしたことはわかっていません。後者であるなら、大好きな酒に足元をすくわれてしまったことになります。

『将進酒』の関連ページ

長江上流の名勝・白帝城を詠った詩で、李白の代表作の一つです。

李白が故郷の蜀から長江を下って諸国巡りの旅に出た時の詩です。

名勝として知られる廬山の滝を詠った連作の中の一篇です。

孟浩然が船出して揚州に向かうのを李白が見送った詩です。

清らかな月の光としみじみとした郷愁が染み入ってくる詩です。

しみじみとした秋の情景と兵役につく夫への思いが詠われています。

春の庭で自分の影と月をともに宴会をするという幻想的で面白い詩です。

山中において隠者と酒を酌み交わすという詩です。

春の夜に笛の音を聞きながら故郷を思い出す詩です。

李白が別れる友人を見送る詩です。

「なぜ山の中で暮らしているのか?」に対する回答としての詩です。

酒に酔った李白が月に問いかける詩です。

李白が兄弟たちと集まり春の宴を開くために書かれた文章です。