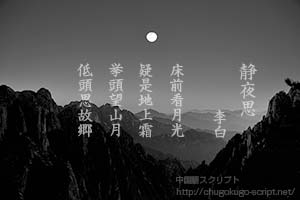

『宿建徳江』孟浩然

『宿建徳江』は、孟浩然が任官の夢を果たせず江南を舟泊まりして旅した頃書かれた詩。寂しさとともに、情景の清らかさが感じられる作品です。

ここでは『宿建徳江』の原文・書き下し文・現代語訳・解説・作者である孟浩然の紹介をしていきます。

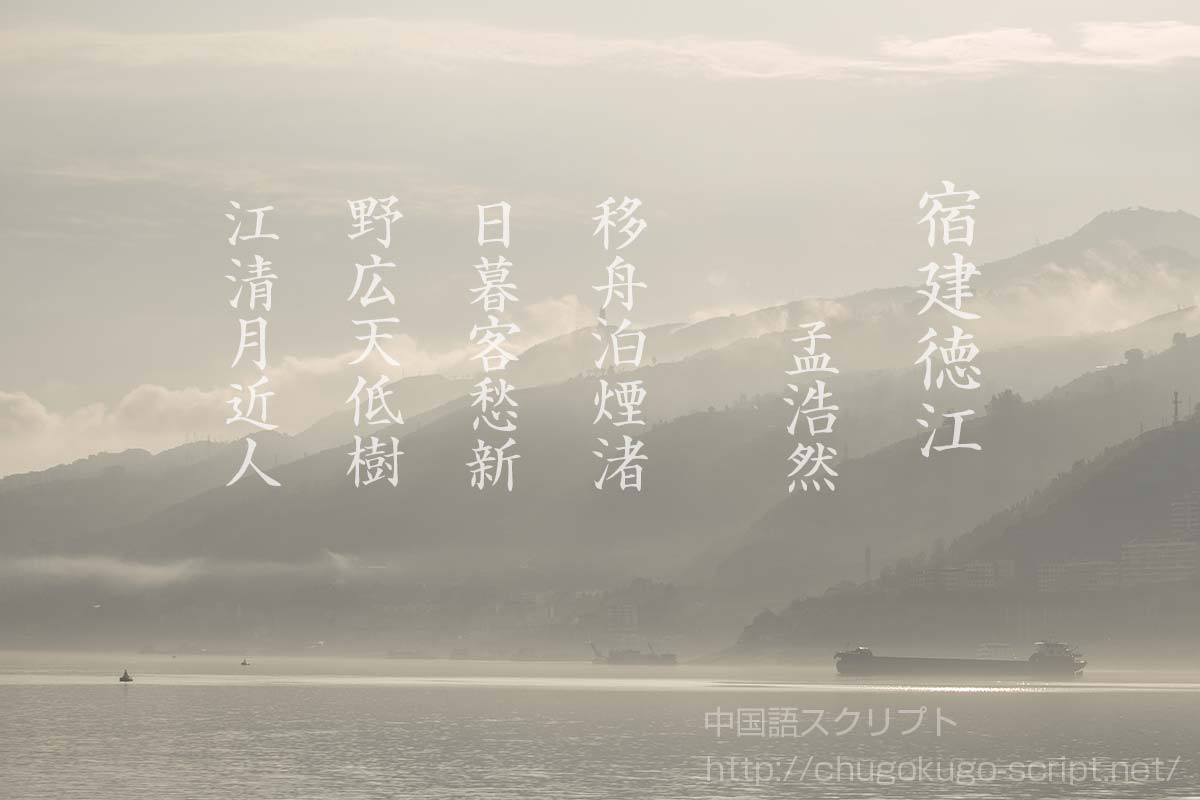

『宿建徳江』の原文

宿建徳江

移舟泊煙渚

日暮客愁新

野広天低樹

江清月近人

『宿建徳江』の書き下し文

建徳江に宿(しゅく)す

舟を移して煙渚(えんしょ)に泊(はく)し

日暮(にちぼ)客愁(かくしゅう)新たなり

野広くして天樹(き)に低(た)れ

江清くして月人に近し

『宿建徳江』の現代語訳

建徳江に停泊する

舟を移して霧立ちこめる川の中州に停泊する

日暮れになればあらためて旅愁が胸に迫る

野は広く天は樹木にのしかかっているよう

川は清く月は私に近づいて慰めてくれるかのよう

『宿建徳江』の解説

表題… 「建徳江」は「長江の下流で浙江省のあたりを流れる川」で、この川は霧が立ちこめることで有名。

第1句…「煙渚」は霧の立ちこめる岸辺。「渚」は「波打ち際・岸辺」のことですが、「中洲」の意味で使われることも多い。ここは「霧の立ちこめる川の中州」。

第2句…「客愁」は「旅愁・旅人の悲しみ」。「新たに」は「あらためて」。

第3句…「天樹に低れ」は「空が低く垂れこめている様子」。

第4句…「月人に近し」は「月がすぐそばに感じられるさま」。

孟浩然は何度科挙にチャレンジしても合格できず、その後舟に乗って江南をさすらっていた時期があり、その頃の詩だといわれています。情景からして寂しさ満載で、唯一月の光が明るさを感じさせますが、月にのみ慰めを得るというのはなかなか厳しい状況です。

けれども声に出して詠んでみると、川の風景の美しさが印象に残り、孟浩然自身こうして詠うことでいっとき気を晴らすことができたのではないかという気がします。

『宿建徳江』の形式・技法

五言絶句(5語を1句として全部で4句となる詩型)です。

「押韻」…新・人

また3句と4句が対句になっています。

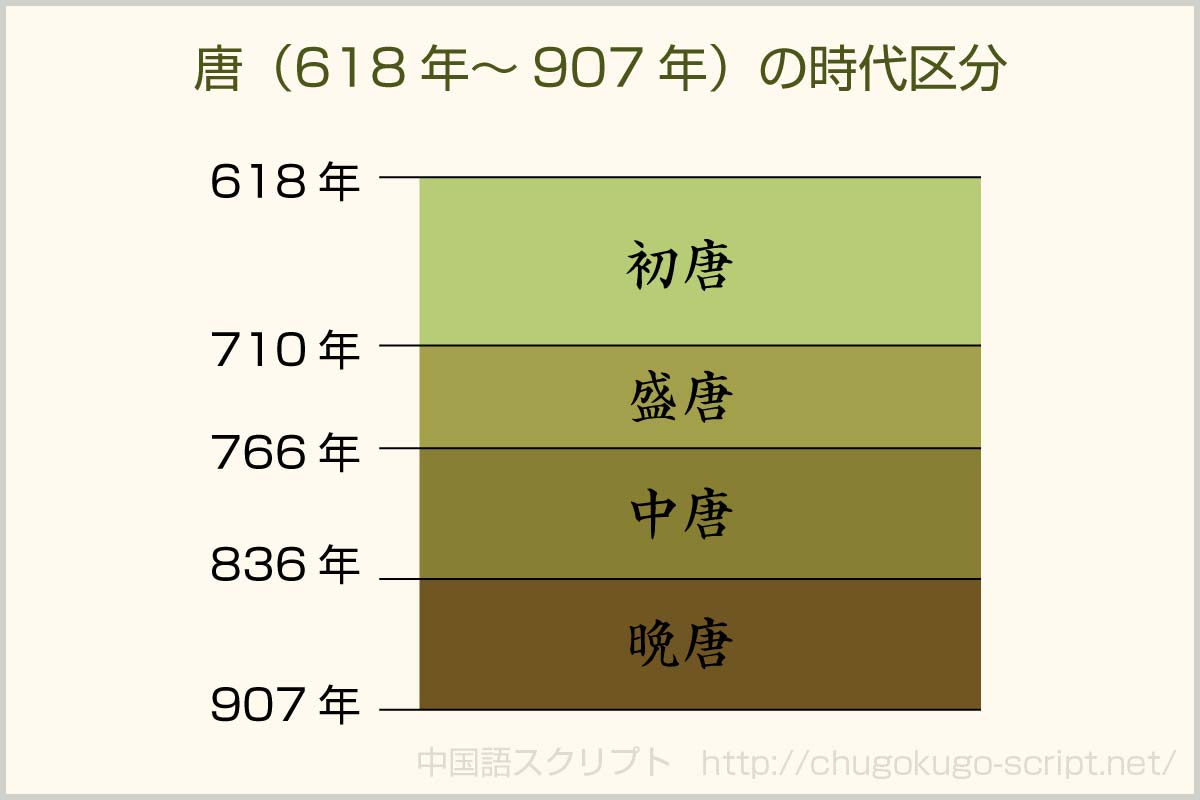

『宿建徳江』が詠まれた時代

唐詩が書かれた時代は、しばしば初唐(618~709)・盛唐(710~765)・中唐(766~835)・晩唐(836~907)に分けて説明します。時代の変化を表わすとともに、詩の持ち味の変化も表します。

『宿建徳江』が詠まれたのは盛唐の頃です。

『宿建徳江』の作者「孟浩然」について

孟浩然(もう・こうねん…689~740)

孟浩然は李白、杜甫に次いで王維とともに盛唐を代表する詩人です。年齢的には李白、杜甫より上で、李白にとっては憧れの詩人でもありました。

湖北省襄陽出身。浩然は字(あざな)といわれています。名ははっきりしません。名が浩で、字が浩然だという説もあります。

他の有名な詩人と同様、若い時から科挙合格をめざしますが、51歳で亡くなるまで合格できませんでした。唐代において学問を学んだ人は科挙に合格して役人または政治家をめざすのが当たり前でしたので、無念の一生だったことでしょう。詩にはそうした無念や寂しさを感じさせる作品が多く、この作品にもそれが反映されているように感じられます。

51歳で亡くなりますが、晩年は任官を諦め、ふるさとに戻って隠棲生活を送りました。

最も有名な作品に『春暁』があり、「春眠暁を覚えず」は日本で季節を表す有名なフレーズにもなっています。寝坊の言い訳に使う人もいるかもしれません。このフレーズは任官できない不甲斐なさを詠っているという説があります。というのはいったん任官したならば、まだ暗い夜明け前に朝廷に出仕しなければならないからです。出世した人たちはみな夜明け前から働いているのに自分は…という思いがこめられた詩だという解釈です。

こんな不遇の思いを抱いたまま亡くなった孟浩然ですが、それから千年以上経ってオーストリアの作曲家マーラーがその交響曲『大地の歌』第六楽章「告別」で、孟浩然の詩『宿業師山坊期丁大不至』を歌曲にしています。友を待つ詩ですが、ドイツ語に訳されたその詩がマーラーという西洋の人の心を打ったのでした。

『宿建徳江』の関連ページ