賦【古代中国で書かれた詩と散文両方の性質を持つ文体】

「賦」は古代中国で書かれた文章で、詩と散文両方の性質を持つ文体のことです。

代表的な賦に屈原の『離騒』や、蘇軾の『前赤壁賦』などがあります。

賦とは

「賦(ふ)」とは古代中国において、詩であると同時に散文でもある文章のことです。

賦という文体は、戦国時代(BC.403~BC.221)、諸子百家の散文に始まりました。この時代の賦を「短賦」と呼びます。

屈原(くつげん…BC.340頃~BC.278頃)を代表とする「騒体」は詩から賦に向かう過渡期の文体で、これを「騒賦」と呼びます。

前漢(B.C.206~A.D.8)・後漢(A.D.25~A.D.220)時代は、賦の文体が確立した時代で、この時代の賦を「辞賦」と呼びます。

前漢、後漢や唐代では、「詩を書かずに賦だけを書いた文人はいても、賦を書かずに詩だけを書いた文人はほとんどいない」と言われました。

宋代は賦を韻文ではなく散文形式で書き、これは「文賦」と呼ばれています。

戦国時代に生まれたといわれる賦は、前漢、後漢、唐代に盛んとなり、宋代以降衰えました。

賦の由来

「賦」という文字を文体に使った最初の人物は司馬遷(しば せん…B.C.145~B.C.87)です。

古代中国で「詩」は歌われるものでしたが、「賦」は朗誦するもので歌うことはありませんでした。そこで司馬遷は賦の作品を「詩」と呼ぶのは不適切だと考え、屈原の作品は「辞」、宋玉(そうぎょく…生没年不詳)の作品を「賦」と名付けました。

自分の作品を初めて「賦」と呼んだのは司馬相如(しば しょうじょ…B.C.179~B.C.117)です。

「詩」も「賦」も韻律を持ちますが、前者は抒情(思いを吐き出す)、後者は叙事(事柄を述べる)であるところが異なります。

賦の内容の多くは「悲士不遇」(立派な士でありながら不遇を悲しむ)というもので、賦の中で自分の不幸を悲しみ嘆いた屈原の作品がその代表です。

賦の文体

魏や晋以降の賦は駢文(べんぶん…対句を基本とする文体。「駢儷文」ともいう。4文字または6文字を基本とするので「四六文」「四六駢儷文」とも呼ばれる)が増え、「駢賦」と呼ばれました。

「駢」は2頭の馬が並んでいることで、駢文とは対句を基本とする文体を意味します。駢文はまた「駢儷文」(べんれいぶん)あるいは「駢儷体」とも言いますが、駢儷の「儷」(または「麗」)は「夫婦が並ぶ」という意味です。

1句の字数を、4字句または6字句とするため、晩唐から宋代、明代にかけて「四六文」(しろくぶん)と呼ばれるようになりました。

これら「駢儷文」「駢儷体」「四六文」という言葉を合わせて、「四六駢儷文」または「四六駢儷体」と呼ぶこともあります。この文体は日本では主として「四六駢儷体」(しろく べんれいたい)と呼ばれています。

賦の作品

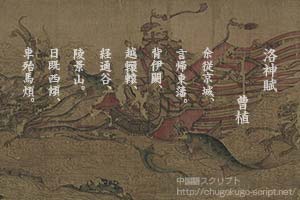

「賦」の有名な作品に屈原『離騒』や曹植の『洛神賦』、蘇軾の『前赤壁賦』があります。

ここでは屈原(くつげん…B.C.343頃~B.C.278頃)と蘇軾(そしょく…A.D.1036~A.D.1101)の賦を読んでみましょう。

屈原『離騒』の原文

帝高陽之苗裔兮

朕皇考曰伯庸

摂提貞於孟陬兮

惟庚寅吾以降

皇覧揆余初度兮,肇錫余以嘉名

名余曰正則兮,字余曰霊均。

屈原『離騒』の現代語訳

顓頊(せんぎょく…黄帝の後を継いだ伝説の皇帝)様、私はあなたの子孫で伯庸は私の先祖の栄光ある名前です。星が寅にあるあの年の正月庚寅に私はこの世に降りました。尊敬するご先祖様は私がこの世に降りた時間と産声から、占卜を通じて私に美しい名前をつけて下さいました。その名は正則です。同時に別名・霊均も賜りました。)

蘇軾『前赤壁賦』の原文

壬戌之秋

七月既望

蘇子與客泛舟

遊於赤壁之下

清風徐来

水波不興

挙酒属客

誦明月之詩

歌窈窕之章

蘇軾『前赤壁賦』の現代語訳

壬戌(じんじゅつ)の秋

七月既望(きぼう)

蘇子客と舟を泛(うか)べ

赤壁の下に遊ぶ

清風徐(おもむ)ろに來たって

水波興(おこ)らず

酒を挙げて客に属(すす)め

明月の詩を誦し

窈窕(ようちょう)の章を歌う

蘇軾『前赤壁賦』の現代語訳

1082年の秋、七月十六日、私・蘇軾は客人と船に乗り、赤壁の下を遊覧した。

清らかな風が穏やかに吹いてはいたが波が立つことはなかった。杯を取って客に勧め、明月を歌う詩を朗誦し、優美なメロディの歌をうたった。

この蘇軾の詩の2句目に出てくる「七月既望」(しちがつ きぼう…これを訳せば七月にすでに眺めた、という意味になります)は七月十六日を意味するのですがなぜそういう意味になるかというと…これはその前日が満月であるために「満月である十五夜の月はもう眺めた」で「七月既望」すなわち「満月の翌日」という意味になるわけです。

「既望(きぼう)」は、日本語の「十五夜(じゅうごや)」のような月の呼び名です。日本では「十五夜」すなわち満月で、その翌日の月は「十六夜(いざよい)」といいますが、中国語ではこれを「既望」と呼ぶのです。

賦の最後に出てくる「歌窈窕之章」の「窈窕」(ようちょう)は、「しとやかで美しい」という意味です。多くは女性の形容に使われますが、この詩のように自然界の美しさにも使われます。

この言葉は『詩経』に出てきます。「関雎」(かんしょ)というタイトルの詩です。これは賦ではありませんが、下に紹介します。

『関雎』の原文

関関雎鳩 在河之洲 窈窕淑女 君子好逑

『関雎』の書き下し文

関関(かんかん)たる雎鳩(しょきゅう)は 河の洲(す)に在り

窈窕(ようちょう)たる淑女は 君子の好逑(こうきゅう)

『関雎』の現代語訳

カンカンと鳴くミサゴは河の中州で対(つい)になって鳴く

しとやかな乙女は君子のよきお相手

11世紀に生きた蘇軾と、紀元前11世紀から紀元前7世紀に書かれた『詩経』の詩篇…日本人からすれば両方とも数個の漢字が並んだ詩句ですが、読んでみた時のおもむきはだいぶ異なります。詩経の詩が古代の民謡であり、蘇軾の詩が一人の人物の感慨であることがはっきりとわかります。その間には二千年以上の時が流れているんですね。

「賦」の関連ページ