和氏の璧

「和氏の璧(かしのへき)」の由来

「和氏の璧」は中国の春秋時代、和という者によって見つけられた原石を磨いてできた璧です。のちにこの「和氏の璧」を巡って趙と秦の間で起きた話が「完璧」の由来となりました。

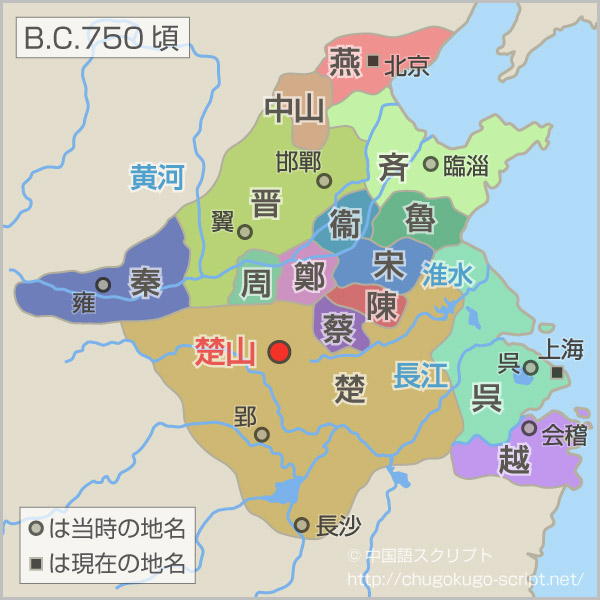

「和氏の璧」の故事の時代

「和氏の璧」の故事の場所

「和氏の璧」の故事

楚の国(周、春秋、戦国の時代に現代の湖北・湖南省にあった国)に和という男がいました。彼はある日、楚山(荆山のこと。湖北省西部にある。和氏の璧で有名)の山中で美しい玉の原石を見つけます。そこでそれを楚の厲王に献上したのですが、厲王が玉造り職人にこれを鑑定させると「ただの石ころです」という結果。和という男、嘘をついたなと厲王は怒り、和は足きりの刑を受け左足を失ってしまいます。

この厲王が亡くなって武王が即位します。すると和はまたあの玉を武王に献上し、武王もまた玉造りに石の鑑定をさせます。するとやはりただの石ころだという結果。和は再び足切りの刑を受け、今度は右足を失います。

やがて武王も亡くなり、文王が即位します。和はあの玉をふところに入れると楚山に行き声をあげて泣き続けました。三日三晩泣き明かし、涙が枯れ果てると今度は血の涙が流れました。文王がその話を伝え聞き、人を和のところにやって「足切りの刑を受ける者はいくらでもいるのに、なぜそんなに泣くのだ?」と聞くと、和は「足切りの刑を受けたから泣いているのではありません。このすばらしい玉をただの石ころとしか見てもらえないから泣くのです。忠節の人間がただの嘘つきと見られるから泣くのです」と答えました。

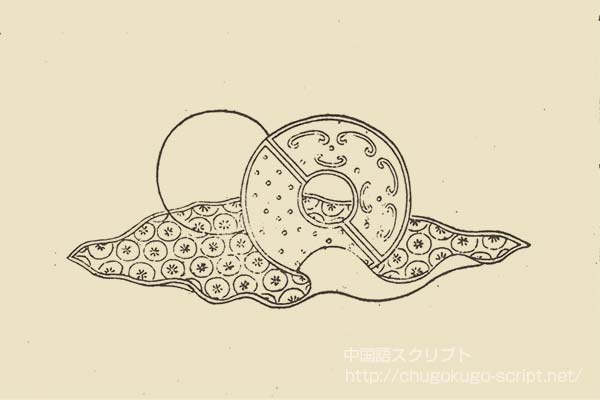

そこで文王が玉造りにこの石を割らせてみると、果たしてまごうかたなき素晴らしい玉が現れました。こうして和の玉は「和氏の璧(かしのへき)」と命名されることになったのです。

韓非子はこの話に続けて「この話のように、君主に真実を告げその政治に役立ててもらいたいと思っても受け入れてはもらえないものだ。そんなことをすると逆に無残に殺されてしまう者があとをたたない」と嘆いています。

この話から「和氏の璧」は素晴らしい玉のこと、また真実を告げることの難しさという意味を持つようになったということです。

「和氏の璧」の関連語

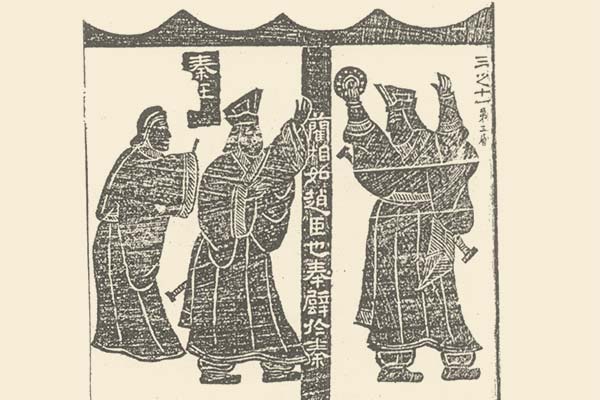

「完璧」という故事成語は、この「和氏の璧」にまつわる話が元となっています。「和氏の璧」を秦王に要求された趙王が、藺相如を使者に出し、藺相如が見事「和氏の璧」を持ち帰るという話です。詳しくは「完璧」のページで紹介しています。

また、「怒髪天を衝く」という故事成語も「完璧」と同じ場面で藺相如が秦王が約束を守るそぶりを見せないことに激怒した逸話が元となっています。

「和氏の璧」の中国語

| 中国語 | 和氏璧 |

|---|---|

| ピンイン | Héshìbì |

| 音声 |  |

| 意味 | 素晴らしい玉のこと。また真実を言う難しさのこと。 |

さてこの「和氏の璧」という玉ですが、美しいという以外に、暗闇では鈍く光り、置いておくだけで夏は涼しく冬は暖かく、虫よけにもなったと言われます(これがあると虫よけ・発光機能付き万能エアコンですね。ほしい…)。

中国至高の宝玉ですが、趙滅亡以後は行方がわかりません。趙の滅亡後秦に渡り、始皇帝が玉璽(ぎょくじ。皇帝が使うハンコ。あるいは中国の王朝が代々受け継いだ印鑑「伝国璽」のこと)として使ったとも言われています。もしこれが「伝国璽」として使われていたとすると、五代十国時代の946年、後晋・出帝の時代に紛失してしまったそうです。

清代以降になるとこの「和氏の璧」そのものの真実性が疑われるようになり、清の乾隆帝(けんりゅうてい)はこれは『韓非子』のたとえ話だと書いています。

さてさて「和氏の璧」の行方やいかに?もしかしたら秦の始皇帝の陵墓からいつの日か発掘されるのかもしれません。