鳴かず飛ばず

……『史記』とは:古代中国の歴史書。前漢武帝の時代の司馬遷によって編纂された。

……楚世家とは:春秋時代の楚の国の歴史を書いたもの。

「鳴かず飛ばず」の由来

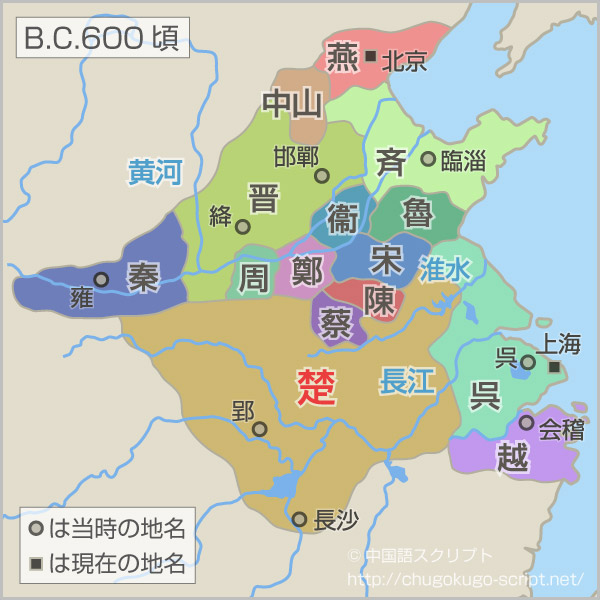

まずは「鳴かず飛ばず」の由来となったお話の年表と歴史地図から紹介します。

「鳴かず飛ばず」の故事の時代

「鳴かず飛ばず」の故事の場所

「鳴かず飛ばず」の故事

春秋時代の楚の君主・荘王が即位後三年、まったく政治を見ることなく日夜遊びにうつつをぬかしていました。おまけに自分を諫める者は死刑に処するというお触れまで出したのです。

それでもなお王を諫める家臣が現れます。伍挙という人物です。

荘王は左に鄭の姫を置き、右に越の姫を置いて、鐘と太鼓に囲まれて座っていました。

伍挙はその王にこんな謎かけをしました。

「丘の上にこんな鳥がいました。三年間鳴くこともせず飛ぶこともありません。この鳥、一体どんな鳥だと思われますか?」

すると王はそれに答えて

「三年も飛ばない鳥は、いったん飛んだら天を突かんばかりに高く飛ぶだろう。三年も鳴かない鳥は、いったん鳴いたら人を驚かすような勢いだろう」と言いました。

それからもしばらく荘王の自堕落な生活は止みません。そこに臣下の蘇従がやってきて諫めます。

王が「余を諫める者は死刑だと言ったであろう」と責めますと

蘇従は「王が我が進言を受け入れてくださるなら死刑になろうとも本望です」と答えます。

その後荘王はこれまでの暮らしを一変させ、政治に励み、伍挙と蘇従を政務につかせます。こうして楚の人々はとても喜んだということです。

この話は織田信長が家臣の諌死をきっかけに変身を遂げる話と似ていますが、よく読むとそういう話ではありません。荘王は意図して自堕落な生活をし、家臣の様子を探っていたわけです。それを示す言葉が「三年も飛ばない鳥は…」です。そして死をも恐れず諫言する臣下をこれぞと見定めて抜擢するのです。その後楚はおおいに発展していきます。

「鳴かず飛ばず」はこの話から生まれた成語ですが、上述したように日本で使われている意味とは少し違います。日本語の「鳴かず飛ばず」は、期待を持って始めたのに、あるいは期待をもたれていたのに、ずっとうだつがあがらない様を言った言葉ですが、『史記』の物語に出てくるこの言葉は雌伏の時を言っており、いずれ大きく変身することを予見させる言葉です。

「鳴かず飛ばず」の関連語

「鳴かず飛ばず」の中国語

| 中国語 | 一鸣惊人 |

|---|---|

| ピンイン | yì míng jīng rén |

| 音声 |  |

| 意味 | ひとたびやり出すと驚くような成果を挙げること。 |

同じ故事に基づく成語なのですが、日本語の「鳴かず飛ばず」とはニュアンスが異なり、原文で言わんとすることに近い意味になっています。