呉子(兵法書)の解説と筆者・呉起の生涯【歴史地図付き】

『呉子』とは、古代中国・春秋戦国時代に活躍した兵家の呉起によって書かれたといわれる兵法書です。古代中国・戦国時代に、『孫子の兵法』と並んでよく読まれたといわれています。

呉子とは

呉子(ごし)とは『呉子』という中国の戦国時代に書かれた兵法書のことで、呉起(ごき…生年不詳~BC.381 魏や楚の宰相を務めた。孫子と並び兵家の代表的人物)によって書かれたといわれています。

『韓非子』(かんぴし…法家である韓非の書。この書は秦の始皇帝を感激させた)には「国内ではみな兵法について論じ合い、どの家にも孫武や呉子の書がある」と書かれていて、戦国の世では『孫子の兵法』や『呉子』がよく読まれていたことがわかります。

呉起という人物

呉起は衛の富豪の家に生まれました。仕官を求めて家を出る際母に「大臣や宰相になるまで家には帰りません」と誓い、その母が亡くなった時はまだ仕官していなかったので葬儀にも出ませんでした。

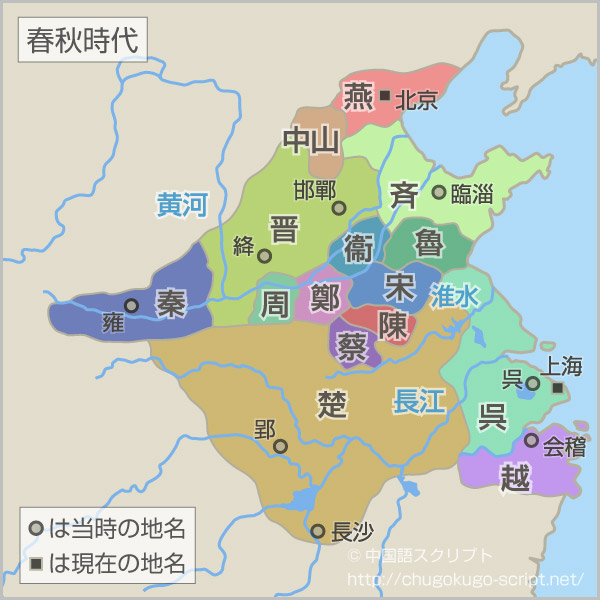

呉起を初めて採用した国は魯でした。

斉が魯に攻め込もうとした時、魯は呉起を将軍として採用しようとしました。

ところがその時、呉起の妻が斉の出身であることがわかったため呉起の採用をやめようとしました。

すると呉起は妻の命を奪って斉に手心を加えない姿勢を見せたので、将軍になることが決まりました。なんともすごい話で、呉起という人物の人間性が伺われます。

将軍になった呉起は斉との戦いで勝利したのですが、魯の君主は呉起という人物に釈然としないものを感じていました。

その空気を察した呉起は魏の文侯に売り込みに行きました。

魏の文侯が呉起とはどのような人物か、と大臣に聞くと「貪欲で好色ですが、用兵の才能は抜群です」と言うので、将軍に採用しました。

呉起はその後、魏の将軍として秦に攻め込み、たちまちにして5つの都市を陥落させました。

魏の文侯が亡くなり武侯が即位しましたが、武侯は呉起をあまり信頼せず、宰相にしようとはしませんでした。そこで呉起は魏を離れ楚に向かいました。

楚の悼王は呉起のうわさを耳にしていたのですぐ彼を宰相に任命しました。

呉起は宰相になるとまず楚の改革に手をつけ、不必要な官職を廃止し縁遠い王族は遠ざけ、兵士の待遇をよくして軍備を充実させました。

楚は国力を増し、陳と蔡を併合し、晋から独立した趙・魏・韓を撃退して、西の雄・秦も遠ざけました。

諸国は楚を恐れるようになりましたが、悼王が亡くなると呉起を憎んでいた王族や大臣たちが呉起の命を奪おうとしました。

呉起は悼王の遺体に覆いかぶさり、呉起を矢で討とうとした人々は王の遺体にも矢を放ってしまいました。

こうして呉起は自分も死にましたが、自分に矢を放った者もまた悼王の子の粛王によって反逆者とされ一族もろとも死刑。このようにして絶滅に追いやられた家は70余に上りました。

死の寸前に思いついた壮絶な復讐のもくろみ、呉起おそるべしです。

司馬遷による呉起評としては「厳しすぎ、愛情が足りなかったために自分を滅ぼした」とあります。

『呉子』の内容

『呉子』については『漢書』芸文志(かんじょ げいもんし…前漢の歴史書に書かれた朝廷の蔵書目録)に48編とありますが、現存するものは6編で、それぞれ以下のとおりです。

図国(とこく)第一。国を図る…国を治める方法。兵士や軍内の「和」の大切さを説いています。

料敵(りょうてき)第二。敵を料(はか)る…敵の実情を推し量る。

治平(ちへい)第三。兵を治める…軍隊を整備する。軍内の法令・賞罰・軍紀の大切さや、精鋭部隊を作ることの大切さを説いています。

論将(ろんしょう)第四。将を論じる…将軍としての心得。

応変(おうへん)第五。変に応じる…思ってもみなかった変化への対応。

励士(れいし)第六。兵士を励ますことの効果。

これらの内容は『孫子兵法』とさほど変わるものではありません。

将軍としての呉起

呉起という人は、階級の最も低い兵士と同じものを食べ同じ衣を着、寝る時もむしろも敷かず彼らと苦労をともにしたと伝わっています。

ところが『史記』孫子呉起列伝によれば、呉起の性格は残忍だったと書かれており、そうすると兵士と苦労をともにしたというのも兵士の心をとらえるという目的のための手段…すなわち演技だったのかもしれません。

これと似た言い伝えに、呉起は腫物ができた兵士の膿を自ら吸ってやったというものがあり、この兵士の母親はこの話を伝え聞いて「私の息子は戦死するに違いない。なぜなら将軍のこうした行為に感激して死を恐れなくなるから」といって泣いたといいます。

これも兵士の心理を読んでいた呉起の作為なのかもしれません。

「呉子」の関連ページ