李牧の生涯【何度も勝利を収めるも非業の最期を遂げた名将】

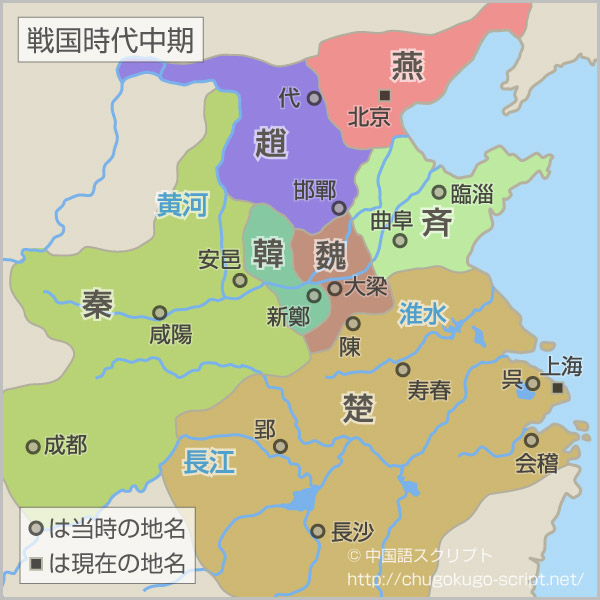

李牧は戦国末期の趙の名将です。最初は匈奴から国土を守る北方防衛のための将軍で、奇策を講じて匈奴撃退に成功します。後には秦の侵攻から趙を守りました。戦国末期、戦国七雄の中で秦の攻撃を防ぐことができた将軍は楚の項燕と趙の李牧二人だけです。

目次

- 1. 李牧とは

- 2. 北方の守りの名将

- 3. 秦軍を2度にわたって撃破

- 4. 悲劇の最期

李牧とは

李牧は戦国七雄の一つ・趙の将軍で、最初は匈奴の侵攻から国土を守る、北方防衛担当の将軍でした。李牧は隙あらば侵攻してくる匈奴撃退のために奇抜な一手を打ち出しました。それは「臆病者」を演じ切ることでした。匈奴が侵攻するたびに城塞に逃げ込んで戦おうとはせず、匈奴はもとより自軍の兵士からさえバカにされていました。この話を聞いた王は李牧を召喚し他の将軍に換えますが、うまくいかず再び李牧に任せます。李牧はここで奇襲をかけ、匈奴10万の軍勢を一気に滅ぼします。長い年月と侮蔑に耐えることで得た大勝利でした。李牧はこの後も秦や魏などからの祖国防衛の戦いに活躍しましたが、趙王が敵方のデマを信じたことで悲劇の最期を遂げました。

北方の守りの名将

李牧はもともと北方で匈奴(きょうど…モンゴル高原で活躍した騎馬遊牧民族)から国を守る役目の将軍でした。

李牧は自分独自の考えで租税を取って兵士の費用にあてたり、戦士の育成に努めたりして匈奴に備えました。

あるとき「匈奴が侵入してきても城塞に立てこもり、奴らを捕らえてはならぬ。捕らえた者は斬首する」と命じ、匈奴が侵入するたびに狼煙(のろし)をあげて注意を促し、城塞に立てこもったまま戦おうとはしませんでした。

そこで匈奴は李牧を臆病者と見なし、自軍の兵士からさえ見下されていました。趙王は李牧のこうしたやり方を叱りましたが、李牧は自分のやり方を変えようとはしませんでした。そこで王は彼を召喚し、別の者を将軍として辺境の守りにつかせました。

新しい将軍は匈奴が襲撃してくるたびに出撃し、その都度逆に敗れ、損害が出たばかりか周囲の民も被害を受けました。

趙王は再び李牧を赴任させようとしましたが、李牧は病と称してこれを断りました。

趙王がなおも李牧の赴任を求めると、李牧は「どうしても私にとおっしゃるのであれば、私の方針を認めてください。それでしたら赴任しましょう」と言いました。

王はこれを認め、李牧は任地に赴いて以前と同じやり方を続けました。

匈奴は自分たちが攻め込んでも李牧が相変わらず戦おうとしないのを見て、以前同様彼をあなどり、また攻め込んできました。

すると李牧は以前とは違う対応を採り、李牧軍が城塞から逃げ出したように見せるワナをしかけたのです。

その様を見た匈奴が大軍を率いて攻め込んでくると、李牧はここぞとばかりに奇襲をしかけて10万以上の匈奴兵を討ち取りました。

この時李牧は匈奴のみならず北方の異民族のこともことごとく打ち負かしたので、匈奴は恐れをなしてこの後10年以上この地に近づこうとはしませんでした。

一見意気地なしとしか見えなかった李牧の戦法の見事な勝利でした。李牧には緻密な計算と人の評判を恐れない胆力があったのです。

秦軍を2度にわたって撃破

趙の悼襄王の元年(BC.243)、趙を代表する名将・廉頗(れんぱ)が王のやり方への不満から新将軍を攻撃し、その後魏に亡命しました。

趙から廉頗がいなくなると秦の侵攻が激しくなり、武遂の戦いでは10万の兵士を失いました。

そこで趙王は李牧を大将軍として秦との戦いに送り、李牧は宜安(ぎあん)の地でこれを撃破、秦の将軍・桓齮(かんき)を敗走させました。

趙王はこの功績により李牧を武安君として取り立てました。

その3年後、秦は番吾(はご)に侵入しました。李牧はこの時も秦軍を撃退し、さらには韓や魏からの侵攻も防ぎました。

悲劇の最期

秦という戦国の超大国が破竹の勢いにあった時、これを食い止めることができた将軍は趙の李牧と楚の項燕の二人だけです。

この戦国の英雄・李牧の最期は悲劇的なものでした。

秦の将軍・王翦(おう・せん)がBC.228が趙に攻め入った時、趙王は李牧と司馬尚にこれを防がせました。

李牧が趙を守っているうちはこれを落とせないと思った秦は、趙王の寵臣に金を与えて「李牧と司馬尚は謀反を起こそうとしている」という讒言を広めます。

これを信じた趙王は李牧を他の将軍に替えようとしますが、李牧はこれを拒否しました。そこで王は李牧を捕らえその命を奪いました。

『戦国策』(前漢・劉向の編。戦国時代の逸話などを国別に分類してまとめた書。「戦国時代」という時代名はこれによっている)ではこの李牧の最期を、柱を背に剣を口に含み自らを刺し貫いたと書いています。そして「国が亡びるのは賢人がいないからではない。賢人を用いることができないからだ」という言葉を付しています。

李牧の拒否は北方の守りの時と同様、自分の方針への信念があったのでしょう。

噂を信じて李牧を死に追いやった趙王は暗君と言うべき王でした。趙王自身に破滅が迫るのはそれからまもなくのことです。

李牧の死から3か月後、秦の王翦が再び趙を襲うのですが李牧亡きあとの趙軍はあっけなく敗れ、趙王もまた捕虜となってここに趙は滅びました。

趙は長平の戦いの時も秦が流した「秦は老いた廉頗将軍より若い趙括を怖れている」という噂を王が信じ、廉頗を趙括に交代させたことで兵士40数万を失う大敗北を喫します。

趙は廉頗、藺相如、趙奢、李牧という名将を輩出したことで戦国の世に一時は大きな力を持ちましたが、趙の朝廷は秦による流言策に簡単に引っかかって国運を衰退させ、ついには滅んでしまいました。