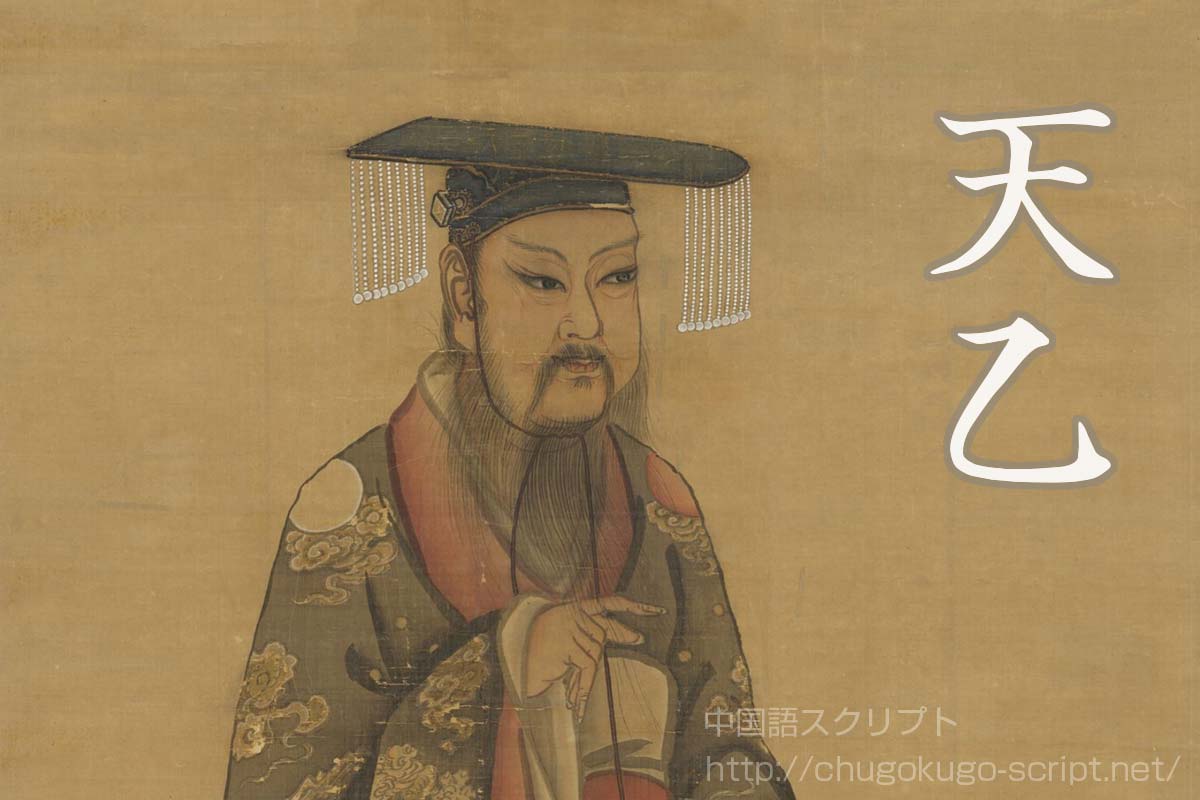

天乙(湯王)【殷の初代王の伝説と湯誓の解説】

天乙または湯王と呼ばれる人物は紀元前1600年頃に活躍した殷王朝初代の王です。殷墟から出土した甲骨文に大乙という名が刻まれていますが、これが天乙のことです。

天乙は夏(か)王朝末代の王・桀(けつ)を追放して夏を滅ぼしました。

中国の古代王朝

中国史で最も古い3つの王朝に、夏(か)、殷(いん)、周があります。

これは時代ごとに夏、殷、周となったのではなく、異なる地域にほぼ同じ時期に成立し、その後平行して発展していったと考えられています。

夏王朝は、「中原」と呼ばれる黄河の中下流域を支配していました。

殷の民は夏(か)の北東部を勢力圏として、夏に服属していました。夏の勢力が衰えると、殷は勢力を拡大し、やがて諸族の盟主となって殷王朝を建ち上げました。

殷王朝

殷の民の祖先である契(せつ)は治水に功があったので、夏王朝から商の地を与えられました。この地が都となったので、殷は商とも呼ばれています。

殷の民は牧畜にすぐれ、遊牧生活を送っていました。そのためか、殷の人々はしばしば居住地を移す傾向があり、「殷人は始祖の契以来、湯王が(とうおう)が夏を滅ぼすまでの400年間に8回遷都した」という文献が残っています。

殷最後の遷都を行ったのは殷王朝第19代の王・盤庚(ばんこう)で、その都が殷墟(いんきょ)です。

湯王

湯王(とうおう)は殷王朝初代の王です。

名は履(り)で湯は字(あざな)、天乙(てんいつ)は廟号です。廟号とは皇帝や王が死去した後、先祖を祭るための場所・廟に載せるための名前です。

湯王は他に太乙、成湯、成唐とも呼ばれています。

出土した甲骨文で湯王の名前は「大乙唐」となっています。「たいいつ とう」と読みます。

「殷」王朝は、出土した甲骨文字に残る歴代の王の名と、司馬遷『史記』の「殷本紀」に書かれている殷王の名前が一致し、これによって実在が証明されています。こうした証明のしかたを二重証明法といいます。

「殷本紀」の「本紀」(ほんぎ)とは、『史記』という歴史書において、帝王の事跡を書いた部分のことです。

こうして太乙・湯王も伝説の王ではなく、紀元前1600年の頃実在した殷の初代王であることが証明されました。

ちなみに殷の前の夏(か)は、出土史料はあっても文献史料がないために、中国の歴史学界ではすでに実在が認められているのですが、日本の歴史学界ではまだ伝説の王朝に留まっています。

湯王は、現・河南省にある亳(はく)という場所に居住し、賢臣・伊尹(い いん)を登用し、夏の桀(けつ)王を破って、殷王朝を建てました。

桀王は暴虐の王として知られ、そのため夏は人心を失っていました。そこで天乙は伊尹の助けを借りて、夏を滅ぼしたと伝わっています。

湯王は儒家(じゅか…孔子を開祖とする思想集団)において、聖人・堯(ぎょう)や舜(しゅん)、禹(う)に次ぐ存在として崇められています。

湯誓

湯王による事跡は、殷の民の子孫とされる宋人(そうひと…春秋時代の宋の人。愚人の代名詞でもある)に伝えられ、『詩経』の商頌(しょうしょう)や斉の霊公時代(在位BC.582~BC.554)の金文(きんぶん…青銅器の表面に鋳込まれた、または刻まれた文字)や宋の景公時代(在位BC.517~BC.469)の金文にも湯王の名が出てきます。

また孔子の編さんとされている『書経』(『尚書』とも)には、天乙が夏の桀王を滅ぼそうとした時の演説「なぜ桀王を征伐するのか」が載っていますが、この演説は「湯誓」と呼ばれています。

「湯誓」の内容は以下のようなものです。

…夏の桀の罪状を記して夏に宣戦布告する。桀の罪は重い。暗君にして徳なく、その天命はすでに尽き、君主としての道を失った。民を思わず、人心を失った。桀の罪状は限りなく重く、私は天を畏れるがゆえに、天の命を受けてこれを滅ぼすのだ。兵士諸君は心を合わせて戦い、共に私を助けてほしい。もし勝利したならば諸君に報いよう。決して食言はしない。もし私に従わないならば、諸君とその家族も滅ぼされるだろう。

こうして湯王は夏の桀王を滅ぼしたのでした。