縦横家【春秋戦国時代に外交策を説きまわった者たち】

縦横家(じゅうおうか・しょうおうか)とは春秋戦国時代の諸子百家の一つで、諸国の間を富国強兵策や外交政策などについて自分のアイディアを説いて回っていた人々のことです。彼らは他の諸子百家のように思想を生み出したわけではなく、雄弁を売り物にした人々でした。代表的な人物に蘇秦と張儀がいます。

目次

- 1. 縦横家とは

- 2. 縦横家が現れた社会背景

- 3. 合従連衡策とは

- 4. 蘇秦と張儀

縦横家とは

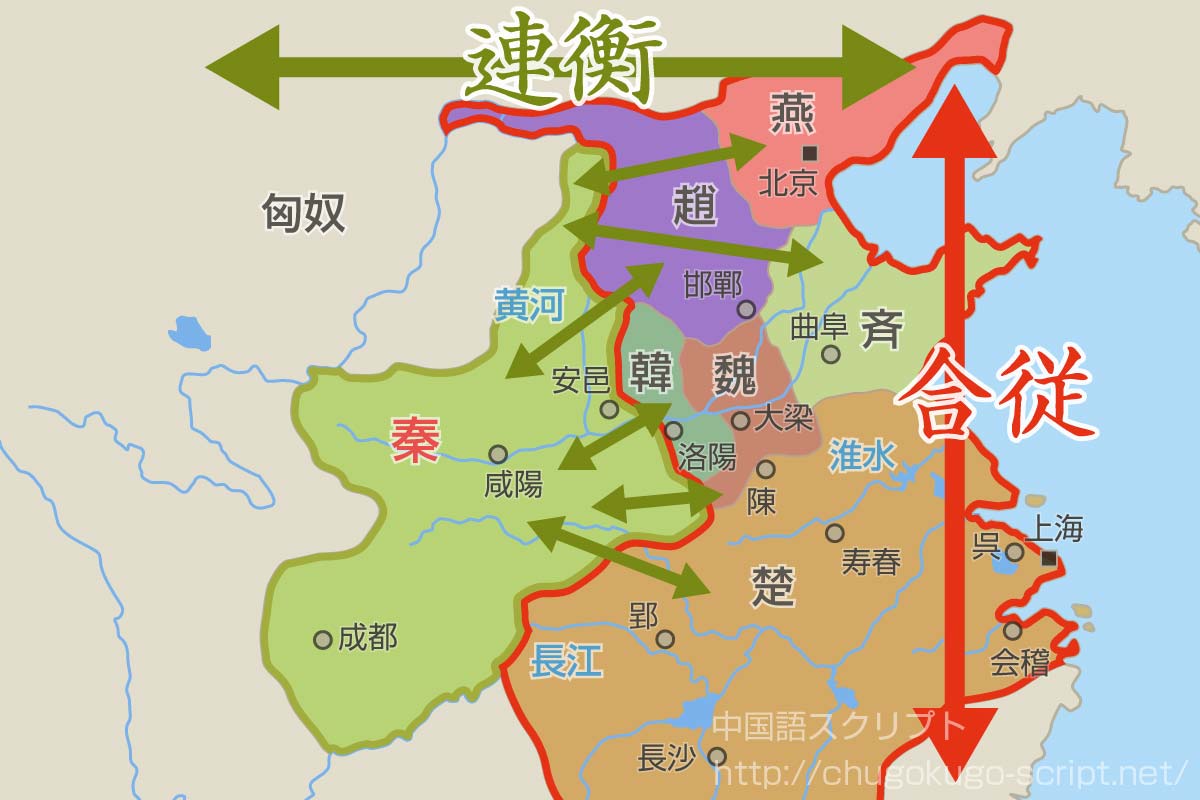

縦横家とは諸子百家の一つですが、一つの思想を打ち出したグループのことではなく、戦国の世、自分の考えた政策を諸国に売り込みに行った人々のことです。縦横家の代表的な人物・蘇秦と張儀はそれぞれ「合従策」と「連衡策」という政策を売り込んでだけでなく、戦国諸国の政治家にもなって活躍しました。当時戦国七雄の中で勢いを強めていた秦に対し、他の六国は蘇秦の策を受け入れて同盟し、これに対して秦は手出しができませんでした。一方張儀は秦の宰相となって、六か国同盟を打ち破り、個別に秦と同盟を結ばせる連衡策を推し進めました。やがて楚は斉との同盟を破棄し、秦が斉と同盟を組むなど、張儀の連衡策は外交的勝利を収めていきました。

縦横家が現れた社会背景

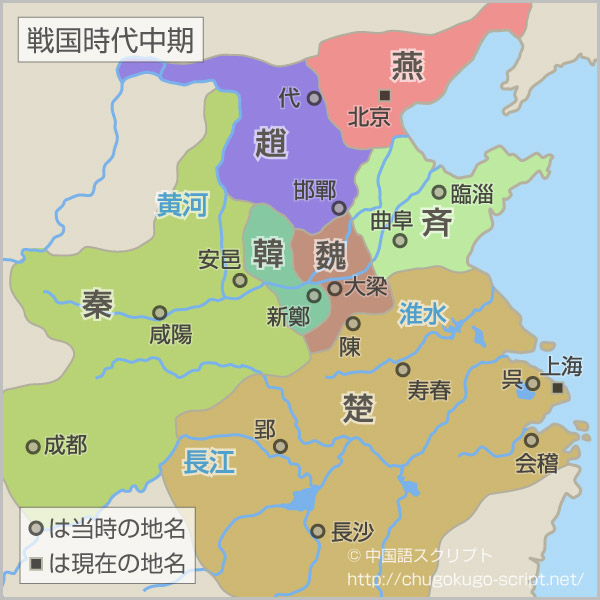

古代中国の戦国時代(BC.475~BC.221)に入ると、戦国七雄(秦、楚、斉、燕、趙、魏、韓)を中心に各国が相争う時代になりました。この時代の戦争としては記録に残っているものだけで230回ありました。このように食うか食われるかの時代、どの国も生き残りをかけて有能な人材を求めるようになりました。

前代の身分制度が崩れたこの時代には、自分の思想・アイデア・弁舌力を各国に売り込んで諸国の王に雇用してもらおうとする人たちが現れてきました。こうした人々を「縦横家」と呼びます。

合従連衡策とは

「縦横家」の「縦」は南北を意味し、「横」は東西を意味します。また当時周囲の国々にとって脅威となっていた大国秦は西にあり、そのほかの国々は東にありました。そしてこの東方に位置する国々はそれぞれ南北に並んでいました。

合従の「従」は「縦」と同じ意味で、東方の国々が南北に並んで同盟を結び秦に対抗することを意味します。

連衡の「衡」は「横」という意味で、秦が、横にある東方の国々と個別に同盟を結ぶことで合従策を破り、同時に各国を個別撃破して天下を取ろうという秦の策です。

合従策は蘇秦が唱え、連衡策は張儀が唱えました。

蘇秦と張儀

蘇秦と張儀は縦横家を代表する人物ですが、二人とも縦横家の祖といわれる鬼谷子(きこくし)に学びました。この鬼谷子については何もわかっていません。鬼谷は地名です。

蘇秦

蘇秦(そしん)は洛陽の貧しい庶民の出です。兄弟3人とも遊説家になりました。

張儀とともに鬼谷子に学びましたが、蘇秦は常々張儀の才能にはかなわないと思っていました。

蘇秦も張儀も貧しく、互いに相手の髪の毛を切りその髪の毛を売って暮らしていました。

蘇秦は自分で竹を切ったり木の皮をはいだりして簡(紙に代わるもの)を作り、それに墨で古典を書き写してから簡を並べて編み、優れた書を集めていきました。

このような苦学ののち遊説家になりますが、誰からも相手にされず、家族からもバカにされていました。

ところが蘇秦はやがて6か国を遊説して歩いて、これらの国を合従させることに成功するのです。その後この6か国共通の大臣にまで上りつめました。

他の6か国に合従策によって対抗された秦は、その後15年間東方の国々を攻撃することはありませんでした。蘇秦の合従策はひとまず成功を収めたのです。

ところが秦はのちに斉と魏をだましてこの2国に趙を攻めさせます。

趙からは蘇秦の責任を問う声があがり、蘇秦は燕に逃亡しました。これをきっかけに合従策は雲散霧消してしまいました。

蘇秦はやがてスパイの疑いを受け刺客に襲われて命を落としたといわれます。

蘇秦の伝記は矛盾が多く、架空の人物ではないかという説もあります。

張儀

張儀は魏の出身で貴族の末裔だといわれています。蘇秦とともに鬼谷門下生で、ここで学んだあと、諸国遊説の旅に出ました。

楚を訪れたとき、張儀は楚の大臣と酒を飲んだことがありました。

楚の大臣が自分が大切にしていた璧(へき…宝玉のこと)をなくしたことに気づくと、貧乏な張儀を疑いました。日頃張儀の素行が悪かったからです。

張儀が鞭で数百回打たれてホウホウの体で家に帰ると、妻からも叱られます。すると張儀は「オレの舌はまだあるかい?」と聞きます。「舌が残ってさえいればいずれ大出世するさ」と。

のちに張儀は若き日の野心を実現し、秦の大臣にまで上りつめました。大国・秦の大臣になった張儀はかつて自分を鞭打った楚の大臣に手紙を出しました。「わしはお前の璧なんぞ盗んでいないのによくも鞭打ってくれたな。次はお前の国を盗んでくれよう。くれぐれもしっかり守ることだ」

張儀はその後楚と連衡(同盟)を結んでそれが結局楚の滅亡につながり、彼のセリフどおりとなりました。

秦の恵文王は、東方六国の一つ斉を征伐しようとしますが、斉は楚と合従(対秦同盟)を組んでいました。そこでこの同盟を引き裂くために秦の宰相・張儀が楚に行きました。そして楚の懐王(かいおう)に、斉との同盟を破棄するなら秦の土地600里を献上しましょうとささやき、懐王はこの甘言にのって斉との同盟関係を破棄しました。こうして合従に穴が空きました。

実はこれは秦のワナでした。張儀は秦に帰国しても朝廷に姿を見せず、楚の懐王は斉に対する楚の態度が不十分だったのかと思って家臣に斉王を罵らせました。これに斉王は激怒、秦との関係を改善させて斉・秦の国交が回復しました。合従にまた一つ穴があきました。

秦・斉の国交が回復し楚が孤立すると、それまで雲隠れしていた張儀は朝廷に現れ、楚の使者に「私には6里の封地があるのでこれを楚の懐王に献上しましょう」と言いました。

600里という最初の約束についてはおくびにも出しません。

楚の懐王は「張儀め、騙しおったな」と秦に出兵しますが敗北。すると秦は懐王に手紙を送り「秦・楚の国境で秦側にある武関(ぶかん)で会見し盟約を結びましょう」と呼びかけます。「本気か?ワナか?」と悩んだ末に懐王は武関に出向くのですが、懐王はそこで秦兵に捕まり、脱出を試みるのですが失敗、病気になって秦の地で死んでしまいました。

その後楚は秦との国交を断絶し、やがて秦に滅ぼされて滅亡します。

張儀のセリフ「よくも鞭打ってくれたな。次はお前の国を盗んでくれよう」のとおり、張儀の策が功を奏して楚は国を失ったのです。

その後も張儀は各国で連衡(秦との同盟)に成功し、燕から帰国の途についたところで秦の恵王の崩御の知らせを受けます。

次に即位した武王は口先三寸で生きる張儀を嫌っていました。張儀は身の危険を感じ、「自分が魏に行けば、この張儀を憎んでいる斉王が魏に出兵するはずです。そのすきに秦が韓を攻め、東周王を脅して言うことを聞かせれば、天下は秦のものになります」と言って、武王に魏に行くことの許可を願いました。

張儀が魏に行くと、果たして斉が魏に攻めてきました。これに怖気づいた魏王に張儀は自分の従者を斉に使いにやってくれと頼みます。

張儀の従者は斉に着くと張儀に言われたとおり「斉王は張儀を憎んでいるのに、張儀がいるからといって魏を攻めるとは逆に張儀の信頼を高めているのですね」と言いました。

さらに張儀が秦王に言った「張儀が魏に行けば、斉は魏を攻めるはず。そのすきに…」という話も伝えます。

すると斉王は「わかった」と言って魏に出した兵を引き上げさせました。

秦王は張儀にだまされたのでした。

この1年後、張儀は亡くなります。蘇秦とは違って非業の死ではありませんでした。

張儀の活躍から90年ほど後に、秦は諸国を滅ぼして天下統一を果たします。彼の弁舌の才は後の秦による天下統一につながっていくものでした。