呂不韋の生涯~大国秦の丞相にまで上り詰めた大商人~

呂不韋(りょふい)とは、元商売人で後に秦の丞相になった人物のことです。商売でやってきた趙の都・邯鄲で、秦王の子として生まれながら趙の人質となって不遇な暮らしをしていた公子を見かけると「これは掘り出し物だ」と目をつけ、あの手この手で秦王に即位させました。この公子の子供が秦の始皇帝です。

目次

- 1. 呂不韋とは

- 2. 貧しい公子との出会い

- 3. 「奇貨居くべし」

- 4. 趙姫

- 5. 秦の大臣に

- 6. 始皇帝の父代わりに

- 7. 食客と『呂氏春秋』

- 8. 王家のスキャンダルと失脚

呂不韋とは

呂不韋(りょふい…?~BC.235)は韓出身(衛出身という説も)の大商人でしたが、後に秦王・政(のちの始皇帝)の元で政治家として権勢をふるいました。

趙の人質となっていた秦の公子、後の始皇帝の父親を助けて王位に導き、このことが結果的に始皇帝の中国統一につながっていきます。

始皇帝はまた呂不韋の子供だったのではないかという説もありますが、最期は始皇帝によって死に追いやられました。

貧しい公子との出会い

呂不韋は諸国を巡って商売に励み、巨万の富を積んだ大商人でした。

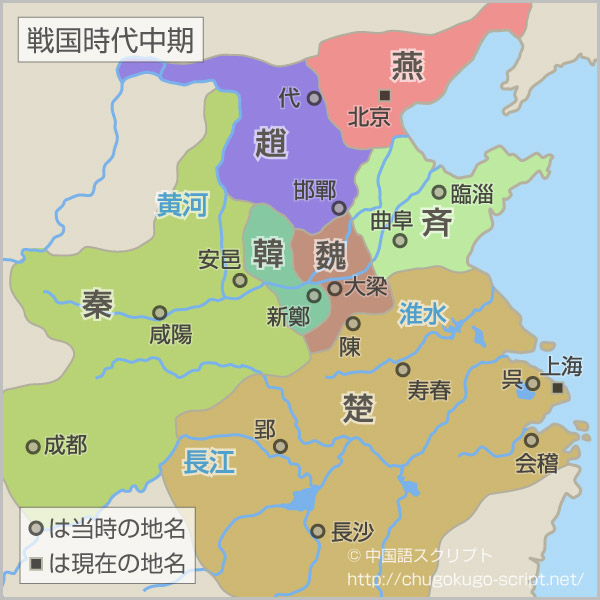

当時の秦は始皇帝の曽祖父・昭襄王の時代です。

昭襄王の子、太子・安国君には子供が20人以上いましたが、その中に子楚(元の名は「異人」)という男子がおり、その母・夏姫は安国君の寵愛を失っていたこともあって、子楚は趙に人質として送られていました。

中国の戦国時代(BC.475~BC.221)には互いの防衛のため諸国の公子(王族の子弟)たちはしばしば人質として他国に送られていました。

趙はたびたび秦からの侵略を受けていたので、趙の子楚に対する待遇は厳しく、その暮らしは食事さえ事欠くものだったといいます。

「奇貨居くべし」

商売で趙の都・邯鄲(かんたん)を訪れた呂不韋は、ある日みすぼらしい子楚を見かけ「おっコイツは買いだ!」と直感します。

今はたいしたものには見えないけれど買っておけば後できっと値が上がるという商売人の勘です。

今も紀元前もできるビジネスマンは変わらないのですね。この言葉がのちに「奇貨居くべし」(きか おくべし…掘り出し物は買っておくべきだ)という成語になります。

呂不韋は子楚に大金を与え、バリっとした恰好で名士たちと交流させ、自分は値のはる宝飾品などを買い込んで秦に行き、昭襄王の寵愛を一身に集めていた華陽夫人に近づきました。

そしてこう言うのです。「失礼ながらあなた様にはお子がありません。今寵愛を受けている時に養子を取って後継ぎにしておいた方がいいのでは?趙に安国君のお子・子楚様がおいでですが、立派な人物でしかもあなた様をお慕いしております。子楚様を養子に取って後継ぎとしておけば、あなた様の将来はご安泰でしょう…」

この言葉は華陽夫人の心に常にあった不安をぎゅっとつかむものでした。年を取って美貌が衰えれば子のない者の行く末はどうなるかわかりません。そこで夫人は呂不韋の言うとおり子楚を自分の養子とし、さらに安国君にねだって子楚を後継ぎにしてもらいました。当時王の長男はすでに亡く次男が秦の皇太子として立っていましたが、皇太子になる可能性など全くなかった子楚がこうして一躍後継ぎとなったのです。

趙姫

こうして奇貨が千金の宝に変貌する第一歩が始まりました。

呂不韋が子楚を招いた酒宴に美貌の踊り子・趙姫(ちょうき)を伴いますと、子楚は一目ぼれ。自分の妻にしたいと申し出ます。司馬遷は『史記』の中で、趙姫は呂不韋がともに暮らしていた女性で、すでにお腹には彼の子供がいたと書いています。

呂不韋は子楚のたっての頼みに趙姫を子楚の元に嫁入らせます。それから12か月経って後の始皇帝・政が誕生したというのですが、子供は普通10か月で生まれますからおかしな話です。始皇帝は呂不韋の子か、それとも子楚の子か、呂不韋は事実を子楚には伏せていましたので、これは呂不韋と趙姫のみ知る歴史の謎です。ただ当時の民衆がこれを噂として面白おかしく伝えあっていたことだけは事実だったのでしょう。

いずれにせよ始皇帝は趙姫を母として趙で生まれました。趙姫については舞のうまい芸妓だったとも豪家の娘ともいわれています。

秦の大臣に

BC.258秦は趙の邯鄲に出兵し、趙は人質・子楚を殺そうとします。呂不韋と子楚は監視の役人に大金を握らせ無事に秦に戻りました。

趙は趙姫とまだ赤子であった政・のちの始皇帝の命も狙いますが、豪家といわれる趙姫の実家に隠れて生き延びます。

BC.250高齢の昭襄王が亡くなり、子楚の父・安国君が孝文王となって即位しました。華陽夫人は皇后に、子楚は皇太子となり、趙は趙姫と政を丁重に秦に送り返しました。

孝文王は即位わずか1年で亡くなり、子楚が王位について荘襄王となりました。荘襄王は恩ある呂不韋を丞相とし、文信侯に封じて河南洛陽の10万戸を食邑(しょくゆう…領地)として与えました。

こうして一介の商人は当時の超大国・秦の宰相にまで上りつめたのです。呂不韋の勘はみごとに当たったのでした。

始皇帝の父代わりに

BC246荘襄王もまた3年で亡くなり、皇太子・政が13歳で即位し秦王となりました。

中国を統一し始皇帝を名乗るのはまだ20数年先のことです。

13歳といえば今ならまだ中学1年生、未来の偉大な帝王であってもまだ政治はできません。必然的に呂不韋が代わって政治を執り、秦王・政からは「仲父」と呼ばれました。名称からして父代わりとなったのです。それから秦王・政が自ら政治を執るまでの10年近い日々、呂不韋の政治が行われました。

呂不韋は根っからのビジネスマン、お金がすべてで人を動かしてきた人物です。それまでの秦は家柄ではなく法にのっとって政治を行う国で、後の始皇帝による政治もまさに法による政治でした。呂不韋はお金を使って自分への支持をとりつけ、「法家」による政治には一歩距離を置いた政治を執ったといわれます。

食客と『呂氏春秋』

呂不韋は戦国四君(斉の孟嘗君・趙の平原君・魏の信陵君・楚の春申君のこと。戦国時代の有名な政治家。それぞれ数千人もの食客を抱えたことでも有名)の向こうを張ってみずからも三千人の食客を抱えました。

その中には後に始皇帝の宰相となり、始皇帝の政治に大きな影響を与えた李斯(りし)もいました。

中国の有名な古典『呂氏春秋』(りょし しゅんじゅう…全26巻。BC.239に完成)は呂不韋が彼ら食客に、儒家・道家・墨家・名家・法家・陰陽家・兵家・農家などさまざまな思想について討論・整理させ編集した書です。あらゆる思想を網羅している百科事典的な書籍で、「理想社会を考える」ことが呂不韋の編集目的だったといわれています。

王家のスキャンダルと失脚

さて呂不韋が政に代わって政治を行っていた頃、王宮はスキャンダルにまみれていました。まず夫・荘襄王を亡くした后・趙姫は元愛人だった呂不韋とよりを戻します。スキャンダルが表に出ることを恐れた呂不韋は嫪毐(ろうあい)という男を趙姫に紹介し、この男が気に入った趙姫は彼を宦官に見せかけて後宮に入れ二人の間に子供をもうけます。

やがてこのことが若き秦王・政の耳に入り、嫪毐は一族もろとも車裂きの刑に処され、実母・趙姫は幽閉、幼い異父兄弟二人も処刑されます。呂不韋も蟄居を命じられましたが、彼の名声を慕って訪れる人が絶えなかったため、のちに蜀への流刑を命じられます。いずれ死刑だ、と観念した呂不韋は自ら毒を仰ぎ波乱万丈の人生の幕を閉じました。

こうして父代わりだった呂不韋にとどめを刺した秦王・政は、その葬儀で泣いた者の名まで記録させ後に処分したといわれます。