武帝【前漢の黄金期をもたらした7代皇帝の生涯・歴史地図】

武帝とは、前漢王朝の第7代皇帝のことです。前漢の黄金期を作った皇帝で、対匈奴戦で活躍した衛青や霍去病、西域に派遣された張騫、匈奴に敗れた李陵をかばって重い刑を受けた司馬遷と『史記』など、今も多くの人に知られるたくさんのエピソードを残しました。

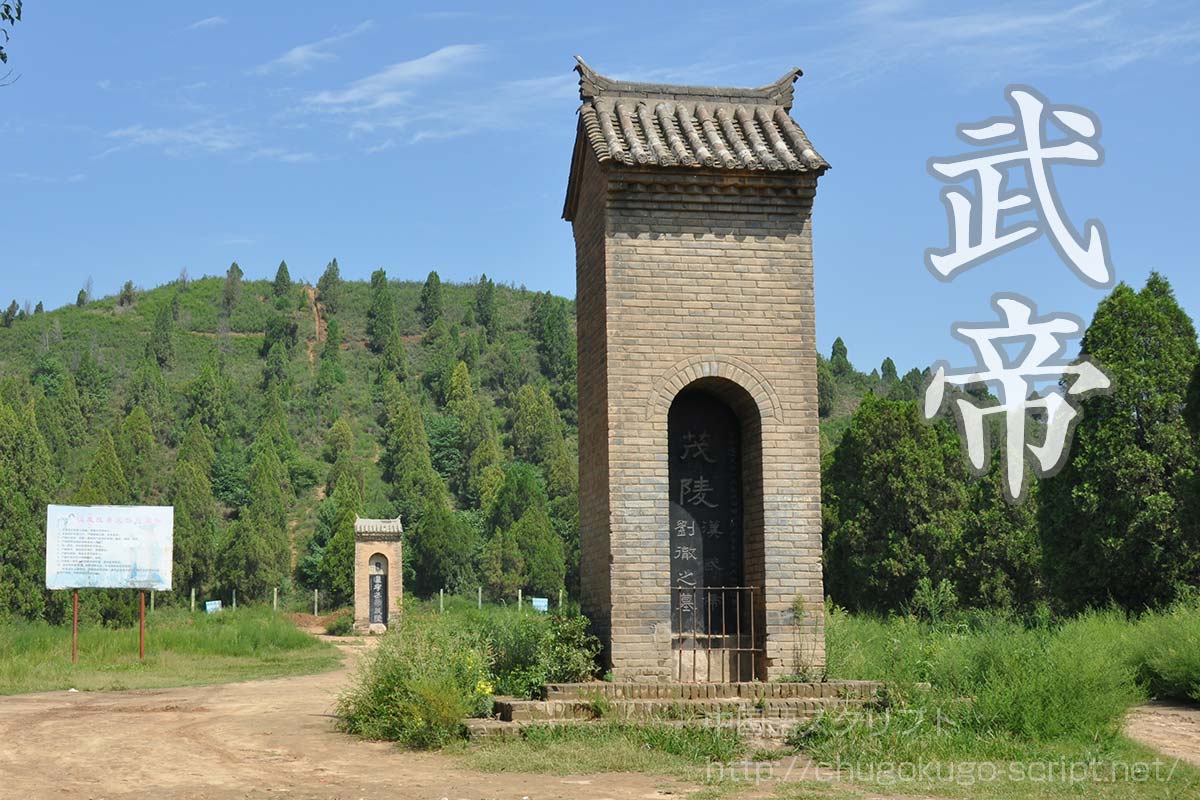

※上の画像は武帝の茂陵。

目次

- 1. 武帝とは

- 2. 武帝に至るまでの後宮抗争

- 3. 武帝の統治

- 4. 武帝と司馬遷

武帝とは

武帝は前漢の第7代皇帝で、在位はBC.141~BC.87の57年間。前漢王朝の黄金期をもたらした皇帝です。武帝は16歳の若さで即位しますが優れた帝王でした。道教思想に深く染まっていた朝廷で、儒教を重んじ、董仲舒や公孫弘といった儒者を官僚に取り立てました。高祖・劉邦が匈奴につかまる屈辱を受けて以来、匈奴には低姿勢だった漢王朝の政策を変え、衛青(えいせい)や霍去病(かくきょへい)など寵姫の親族を将軍として匈奴と戦わせ、連戦連勝という成果を挙げました。張騫を西域に派遣したことで、西域との関係も深まりました。晩年は寵姫・李夫人の兄を匈奴戦の将軍にしましたが、この戦いから李陵、司馬遷が悲劇の人生を生きることとなり、『史記』という優れた歴史書が生まれました。

武帝に至るまでの後宮抗争

前漢の成立とその後については実にドラマチックな歴史があります。

まずは始皇帝の死によって始まる項羽と劉邦という古代の英雄たちの戦いがありました。

この戦いを制した劉邦には、中国王朝希代の悪女といわれる奥さん・呂后(りょこう)と、二人の間にできた気弱で優しい二代目皇帝・恵帝がいました。

2代目は親に生命力を奪われたかのように短命に終わり、呂后は後宮の女官が生んだ子供を孫と偽って3代目、4代目にしつらえ、その後ろで権勢をふるいます。この女官も子供たちも呂后によって後にあっさりと命を奪われています。

こうして劉邦が興したこの前漢王朝は、呂后の時代に劉家から呂家にのっとられてしまったようなありさまでした。

劉邦軍を支えた将軍たちにとっても恐ろしい存在であった呂后が死ぬと、呂一族は抹殺され、再び劉家の元に皇帝の座が戻って5代目の文帝となります。

その后は竇氏(とうし)といいます。竇氏は元呂后の侍女であり、劉邦の4男が王となっていた代というへき地に送られ、代王・劉恒の側室となりました。

呂一族が滅ぼされて、さて誰を次の皇帝にしようか皆が頭を悩ませていた時、呂后のような后はこりごりだということでしょう、代王の母、つまり劉邦の側室であった薄氏(はくし)の一族が仁善の家柄であるということで、代王が5代目皇帝に選ばれ後の文帝となりました。

文王は代王の時代、側室の竇氏を最も寵愛し、正妻である后もその子も亡くなっていたことから、代王が抜擢されて漢王朝の第5代皇帝になると竇氏が皇后となりました。

文帝は穏やかで謙虚な人柄で、天下はよく治まりました。

文帝が亡くなるとその子・景帝が6代目となり、竇氏は竇太后となりました。やがてこの竇太后とその娘(景帝の姉)である長公主(ちょうこうしゅ)の二人が後宮において権勢をふるうようになります。

景帝の皇后には子供がおらず、栗姫(りっき)という側室が生んだ劉栄が最も年長でしたから皇太子の筆頭候補でした。ところがこの栗姫と長公主とは犬猿の仲。

同じ景帝の側室・王夫人には景帝9番目の息子・劉徹がいました。

長公主はこの王夫人と組んで、栗姫追い落としを謀るとともに、自分の娘を劉徹の嫁とします。この策謀は成功し、父景帝が亡くなると劉徹が即位し、7代目の皇帝・武帝となります。まだ16歳の若さでした。

側室の生んだ9番目の息子が長男を差し置いて皇帝の地位に就くのは異例のことです。

この陰には母である王夫人や伯母の長公主、そしてそのバックにはさらに大物の竇太后と、後宮の女性たちの暗躍がありました。

16歳の少年皇帝にとって、この親族たちはありがたいやらうっとうしいやら、何とも複雑な存在だったことでしょう。

武帝の統治

さて武帝はこのような状況の中で皇帝になりました。

16歳、今なら高校1年生です。この若き皇帝は女性たちの思惑の中で祭り上げられ、傀儡皇帝として終わってもおかしくありませんでしたが、前漢を代表する優れた皇帝となり、前漢の黄金時代を作りました。

彼は即位にあたって群臣を前に「自分は生まれながらの皇帝である」と堂々と語ったといわれています。

黄老思想から儒教へ

即位元年は漢王朝が成立して60数年目、天下は安寧でしたので、人々は皇帝が封禅(ほうぜん…天地を祀る)を行って、暦や度量衡を改めるよう望みました。

そこで武帝はだんだんと儒教に関心を持つようになりました。

当時朝廷で儒教に関心を持つ人は少なく、黄老思想(こうろう しそう…道教の思想の一つ)が主流で、政治は無為(むい)…つまり何もせず自然に任せるのが理想とされていました。

特に武帝の祖母で朝廷のゴッドマザーというべき存在になっていた竇太后は黄老思想が絶対に正しいと信じていた人で、武帝が儒教に基づく政治を進言する者を朝廷に入れると、竇太后によって自殺に追い込まれたり、儒教的な制度は廃止されてしまったりしました。

人材登用

竇太后の儒者への弾圧を目の当たりにしながらも、武帝は儒教思想による政治を推し進めていきました。自分が正しいと思うことは貫く、強靭なメンタルを持った若者だったのでしょう。

まずは人材登用において、儒教の教養を持ちそれを体得した者を自薦、他薦から選び官僚として採用しました。

その一人が董仲舒(とう ちゅうじょ…BC.176~BC.104 漢代の儒学者)や公孫弘(こうそん こう…BC.200~BC.121 武帝政権下の丞相)です。

このように儒教の教養を持つ者を官僚に採用する制度はこの武帝の時に始まりますが、中国においてこの制度はそれから約2000年後の清朝末期まで続きました。

後の丞相・公孫弘はこの制度で他薦され登用された時は61歳でした。

この時は期待に応えることができず辞職。

その後70歳で再び推薦されて登用。

それから10年間武帝の朝廷で重責を担い、80歳の時に丞相の職のまま亡くなりました。

彼は元山東省の海辺で豚を飼って暮らしを立てていた貧しい庶民でした。40歳のころ一念発起して儒教の経典を学び地元で有名な儒家になり、そこでこの官吏登用試験に推薦されたのです。

武帝が登用した人材は他に賦(ふ…古代中国の韻文)の作家として有名な司馬相如(しば しょうじょ…BC.179~BC.117)や博識でユーモラスな朝廷のピエロ的存在の東方朔(とうほう さく…BC.154~BC.93)などがいます。

武帝はこのように、出自も年齢も問わず、自分が優れていると思う者を官僚として選んだのでした。

匈奴討伐

匈奴(きょうど)は古代中国の北方や西方にいた異民族ですが、しばしば中原(黄河中下流域)に侵入し人や物資を略奪するなど、当時の政権にとって脅威の存在でした。

かつて秦の始皇帝は匈奴対策として蒙恬(もう てん)将軍に30万の兵を与えますが、蒙恬はこの期待に見事こたえて北方の匈奴を追い払い、河南のオルドス(内モンゴル。黄河が北に箱型に屈曲した場所にある)を奪いました。

さらに万里の長城造りにも尽くし、こうした蒙恬の活躍は匈奴に脅威を与えました。

始皇帝が亡くなると、側近の趙高などの暗躍で蒙恬は自殺に追い込まれ、匈奴はこのチャンスにオルドスを奪い返しました。

劉邦は漢王朝成立後、韓王信(かんおう しん…「韓信の股くぐり」で有名な韓信とは異なる)将軍を匈奴との戦いに差し向けますが、韓王信は後に匈奴に投降。

その後劉邦自身が匈奴との戦いに親征、逆に包囲され命からがら逃げ帰っています。

これを「平城の恥」と呼びます。

この後、漢王朝は匈奴と兄弟の契りを結び、漢王室の皇女を匈奴の閼氏(えんし…匈奴のトップ・単于(ぜんう)の妻や母。ここでは妻の意味)として差し出し、絹・酒などを献上するなどの屈辱的な約束を実行することになりました。

このように漢側が身を屈して和平を求め続けたにもかかわらず、匈奴は漢の領土への侵入をやめませんでした。

武帝が即位した頃の漢は国家も民も豊かになっており、匈奴と戦う財源は十分にありました。さらに武帝は若く、この屈辱的な関係をなくすべく匈奴を攻め滅ぼしたいと思っていました。

武帝は即位にあたって強力に助けてくれた長公主の娘を正妻・陳皇后としていましたが、やがて二人の仲は険悪になり、その後武帝は宴席で歌妓の衛子夫(えい しふ…?~BC.91)を見染め、彼女を側室として寵愛します。

陳皇后は衛子夫を呪い殺そうとした罪で皇后を廃され、衛子夫が皇后となりました。

衛子夫は、父の名もはっきりせず、下女として働く母が生んだ下層の女性でしたが、武帝の寵愛を受けたことで弟の衛青(えい せい…?~BC.106 武帝に仕えた将軍)や甥の霍去病(かく きょへい…BC.140~BC.117 武帝に仕えた将軍)が武帝によって取り立てられました。

衛青と霍去病は、武帝によって匈奴討伐の将軍に抜擢されますが、二人とも並外れた軍事的才能を発揮し、対匈奴戦連戦連勝でした。

これによって漢王朝における匈奴の脅威は激減することになります。

衛青が最初に取り立てられた理由としては、彼はもともと匈奴と境を接する北方で農奴として放牧をしており、匈奴の事情に詳しく、また騎射(きしゃ…馬に乗ったまま弓矢を射る。いわゆる流鏑馬…やぶさめ)に優れていたからだといわれます。

武帝は人材登用に身分や前歴など意に介さなかったのでしょう。

衛青が武帝に抜擢されて活躍を始めてから6年後、甥の霍去病が18歳で匈奴征伐戦に参加して大勝利を収め、その後も連戦連勝の活躍を続けますが24歳で病死。武帝は彼の墓を自分の墓のそばに建てさせてその死を惜しみました。

西域へ

匈奴征伐を始めた武帝は、中国大陸の西、いわゆる西域の異民族に関心を持つようになります。

西域の果てに、匈奴によって追いやられた月氏(げっし…紀元前に東アジアや中央アジアにいた遊牧民族。大月氏…だいげっし…ともいう)と同盟を組んで匈奴を討つ案を考えました。

月氏への使者として、当時下級役人であった張騫(ちょう けん…?~BC.114 前漢の政治家・外交官)が名乗りを上げ、100人の部下を率いて月氏国をめざして出発しました。ところが途中匈奴に見つかって捕らえられ、この地で10年以上を過ごします。その間匈奴の女性と結婚し子供も生まれました。

その後匈奴のスキをみて、従者一人と匈奴の妻を連れて脱走、月氏国に向かいます。ところが月氏国は更に西に移動、大月氏国を建てていました。大月氏国では、匈奴によって西に駆逐された恨みは消えていて漢と同盟する気はなく、張騫は周囲の西域諸国を訪問して帰国します。ところが帰途、再び匈奴に捕縛。1年あまり後に脱走して長安の都に戻りました。

月氏と組んで匈奴を挟み撃ちにするというもくろみは成功しませんでしたが、張騫の冒険譚は武帝の西域への関心を大きくふくらませました。

そこで大宛国(だいえんこく)に李広利(り こうり…?~BC.90)率いる軍を送って降伏させ、武帝の好きな汗血馬(かんけつば)という名馬を数千頭、戦利品として持ち帰ったりしました。

こうしたことは武帝の領土欲も膨張させ、秦末の混乱期に秦の支配から離れた南越国(なんえつこく…広西自治区や広東省)や東越国(とうえつこく…福建省)などにも出兵して漢の領土に取り込みました。

晩年

英明な皇帝であった武帝も晩年になると、始皇帝のように神仙思想にのめりこんだり、贅沢を惜しまなかったり、絶世の美女・李夫人に溺れるようになったりなど、独裁者の欠点が露わになってきます。

李夫人が息子を一人生んだ後若くして亡くなると、武帝は方士を使って黄泉の国から夫人を呼び戻そうとしました。

大宛国に遠征した李広利は李夫人の兄ですが、彼は衛青や霍去病ほどの軍事的才能はなく、匈奴戦では勝利を得ることなく、最後は匈奴に捉えられて命を奪われました。

武帝と衛皇后との間の息子は皇太子となっていましたが、皇帝を呪ったなどの無実の罪を着せられたため、衛皇后と謀ってクーデターを起こしました。

クーデターは武帝に鎮圧され、皇太子も衛皇后も自殺に追い込まれました。それから4年後武帝は亡くなりました。

武帝が河東(黄河の東側。山西省)を行幸した際に残した『秋風の辞』という詩句があります。

この中で武帝は「歓楽極まりて哀情多し。少壮幾時ぞ、老いを如何せん」

(喜び、楽しみの絶頂に悲しみ、せつなさが胸に迫る。若き日はたちまちにして去り、老いていくこの身、この現実をどう受け止めたらよいのか)と詠んでいます。

あらゆる権力を手にし、あらゆる贅沢や欲望を実現した武帝にしてなお、或いはだからこそ「すべては移りゆき、滅び去っていく」という人間の宿命に哀愁を感じたのかもしれません。

武帝と司馬遷

李夫人の兄・李広利が匈奴征伐に行った際、飛将軍と称えられた李広(りこう)の孫の李陵は5000人の部隊を率いて匈奴の動きを探っていました。

その時匈奴の騎兵3万人に包囲され、必死で戦ったものの敗北、匈奴に降伏せざるを得ませんでした。

武帝はこの知らせを聞いて激怒、周囲の大臣たちにも李陵をかばう者はいませんでした。

その時朝廷の歴史官・司馬遷(しばせん)が李陵を弁護すると、武帝の怒りに火を注ぐこととなり、司馬遷は投獄され腐刑という屈辱の刑に処せられました。

誇り高い司馬遷はこの屈辱と憤怒の中で、父から受け継いだ歴史書を完成させるという使命感の化身のようになって、古代中国の通史『史記』を完成させます。

中国を代表する歴史書の一大傑作であり、人間の記録としても胸打たれる書物です。

この『史記』の中で武帝を扱ったページ「孝武本紀」はかなり古い時代に消失したといわれ、今あるものは『史記』の「封禅書」から武帝関連の文章を抜き出したもので、ここを読んでも武帝の事跡はわからず、面白さもありません。

司馬遷は武帝が亡くなった翌年、『史記』完成の数年後にこの世を去りました。

「武帝」の関連ページ