列子【戦国時代の書物『列子』とその著者・列禦寇】

列子(れっし)とは古代中国・戦国時代の思想家のこと。また『列子』という書物を指すこともあります。列子は道家の思想家とされていますが、実在したかどうかははっきりしていません。『列子』という書物も原本はすでになく、現在読めるものも偽作とされています。

列子とは

列子は戦国時代の思想家・列禦寇(れつ ぎょこう)のことで、「子」は尊称です。また列禦寇の書いた『列子』という思想書を指す場合もあります。

歴史書『史記』には列子について書かれていないため、実在を疑う説もありますが、『荘子』には何度も登場し、そこではまるで仙人のように描かれています。思想的には道家に属し、道家の系譜では「老子→列子→荘子」となっています。

『列子』という書物の原本はすでになく、今読むことのできるのは晋以降の偽作とされています。その内容は神話伝説の類で、素朴かつ享楽的、反儒教的などと評されています。

列子の人物像

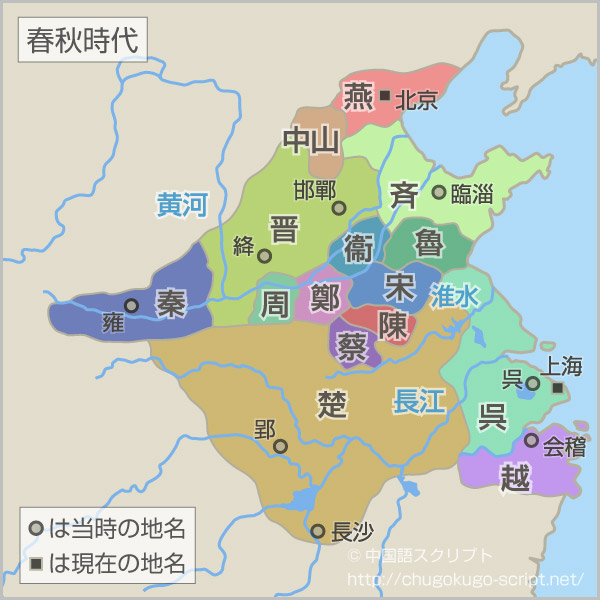

列子は戦国時代の鄭の国の人。『漢書』芸文志(かんじょ げいもんし)には列子について、「荘子に先立ち、荘子これを称う」(荘子の前の時代の人で、荘子は列子を称賛した)とあることから、道家では「老子→列子→荘子」という系譜になっています。

列子について『史記』では触れられていませんが、『荘子』では何度も取り上げられています。その中に以下のようなエピソードがあります。

列子の生活は困窮をきわめていました。

鄭の大臣・子陽(しよう)はあるとき「列子のような優れた人物を貧しい暮らしの中に置いておくとは、あまりに人材を大切にしていないのでは」と人に言われ、役人に命じて列子に穀物を届けました。

すると列子はそれを丁重に辞退しました。妻が「有道者(道を体得した人)の家族はみな楽な暮らしをしているというのに、あなたはなぜ大臣がせっかくおくってくださった穀物を断ったのですか」と詰め寄ると、列子は笑って「子陽大臣は人から言われて穀物を届けたのだ。あとになればまた人の言葉で私を罪に問うこともあるだろう。だから受け取らなかったのだ」と答えました。

それからしばらくすると、子陽は民の反乱で命を落としてしまいました。

子陽が死んだのはBC.389のことなので、この話からは、列子がもし実在の人物であるならこの頃の人だということがわかります。

また妻が列子を「有道者」と呼んでいることから、列子が道家的な修行を修めた人であることが伺われます。

また『荘子』では、列子をまるで仙人のように「列子は風に乗って15日間さわやかに楽しく旅をした」と書いています。

ちなみに「道士」とは道を修めた人のことですが、仙人という意味もあります。

『列子』8編

列子の著とされる書に『列子』がありますが、原本は失われており、現在読むことのできる『列子」は晋代以降の偽作とされています。

内容としては神話伝説のようなものが多く、思想的には素朴で享楽的、反儒家的などと評されています。

『列子』の中の物語

『列子』の中には、成語として今も使われている言葉の由来となった話がいくつか入っています。

たとえば「杞憂」(「杞人の憂い」とも)…天がおちてくるのではないかと心配する人の話、「朝三暮四」…猿飼いの男が猿たちをいいようにごまかす話など。

では『列子』の中から、こうした物語の一つ「華胥(かしょ)の国」の話を紹介しましょう。

中国最古の天子である黄帝がある日昼寝をして夢を見ました。その夢の中で黄帝は華胥の国に旅しました。華胥の国は中国からどれほど遠いところにあるのか誰も知りません。黄帝はこの国に船や車ではなく心で旅してきたのです。

華胥の国には国王もおらず、人々はみなありのままに生きていました。

好き嫌いも欲望もなく、生を楽しむわけでもなく死を恐れるわけでもなく、いくつで死ぬのかにも誰も興味を持っていませんでした。

愛も憎しみも利害もありません。

水に入っても溺れず、火に飛び込んでも熱さを感じず、切っても打っても傷も痛みもないのです。

地面を歩くように空を飛び、布団で寝るように空で体を横たえます。雲や霧があっても視界は晴れ、雷が鳴っても聴覚に変化はありません。美しかろうと醜かろうと関心がなく、山や谷に行くのも自由です。

黄帝は夢から覚めると悟りを得ました。

悟りを得た黄帝の政治によって、黄帝の時代、中国は華胥の国のようになりました。

黄帝が亡くなって二百年、人々はまだ黄帝を慕ってその名を呼び続けています。

列子は黄帝伝説に仮託して道家の境地を語ったのでした。