戦国策【「戦国時代」という名の由来となった歴史書の解説】

『戦国策』とは前漢時代に書かれた書物のことで、古代中国・戦国時代の遊説家による権謀術数の記録を編集したものです。中国の「戦国時代」という時代名は、この書物から取られました。

※上の写真は戦国策を編纂した劉向像です。

目次

- 1. 戦国策とは

- 2. 『戦国策』に描かれた時代

- 3. 『戦国策』の魅力

- 4. 『戦国策』の中のエピソード

戦国策とは

『戦国策』とは、前漢の劉向(りゅうきょう…BC.77~BC.06)が編纂した全33編からなる書物のことです。戦国時代の遊説家たちの権謀術数の記録を国別に整理、編集しています。

内容は、晋が韓・魏・趙に分かれるBC.453から、秦の二世皇帝・胡亥(こがい)元年、すなわちBC.209までの245年間のできごとで、扱われた国は、西周・東周・秦・斉・楚・趙・魏・韓・燕・宋・衛・中山です。

「戦国時代」という歴史上の名称はこの『戦国策』によっています。

『戦国策』に描かれた時代

『戦国策』に描かれた時代・中国の戦国時代(BC.453~BC.221…いつから戦国時代と呼ぶかは諸説あります)は弱肉強食の時代であると同時に、社会体制の大変革期でした。

殷や周の時代における「国」とは都市国家のことであり、国を構成するメンバーは血縁関係があって同じ祭祀を行う氏族でした。

周王朝の時代、こうした都市国家は800ほどあり、周王朝とは都市国家の連合体の盟主のことでした。

都市国家…諸侯国…は周王から封じられた領地を支配しており、つまり周代とは「封建制度」が行われていた時代のことです。

ちなみに日本の封建制度は鎌倉時代から明治維新まで約700年ほどですが、中国で封建制度が行われていたのはこの西周時代の300年余りだけで、秦朝以降はずっと中央集権制度でした。

西周が滅び、周王室が東に移って東周になると、諸侯たちは領地の奪い合いをはじめ、東周王室はこれを制御できず、諸侯が治める都市国家は膨張して領土国家となっていきました。

諸侯たち氏族の内部も、金属農具などの進化によって下部に属していた地主階級が生産力を高めて勢力を拡大し、本来の氏族制度が揺れ始めていました。

こうした中、新しい社会に向けて自分たちを変革できた国は発展し、変革できなかった国は変革ができた国によって滅ぼされていきました。

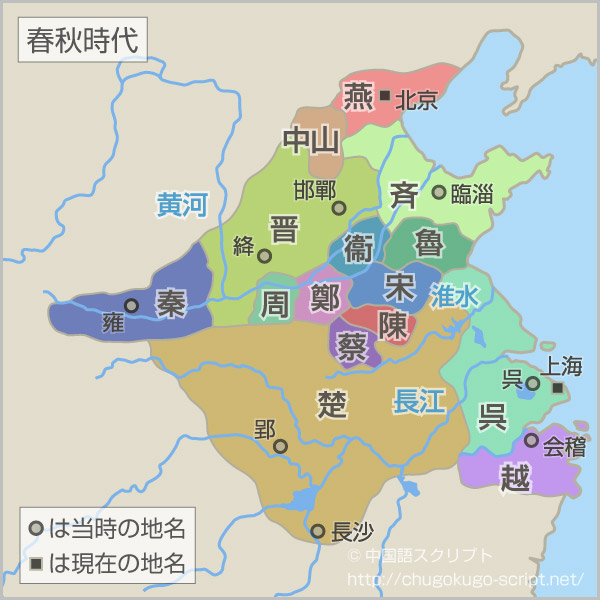

諸侯による国家は春秋時代に入ると互いに戦争を繰り返し、その結果140ほどに集約されていきました。この中で斉の桓公・晋の文公・楚の荘王など春秋の覇者が当時の中華世界をリードしていきました。

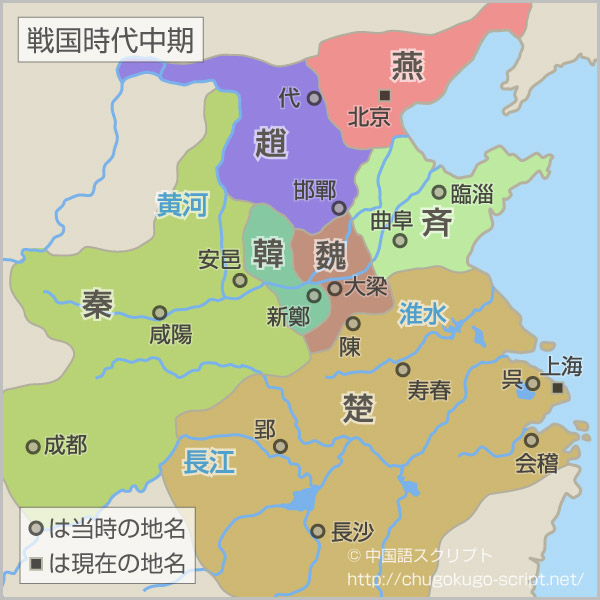

戦国時代に入ると晋が大臣たちに乗っ取られ、国は3つに分かれそれぞれ韓・魏・趙となりました。この3か国と、北の燕・南の楚・東の斉・西の秦が戦国の七雄として覇を争うようになりました。

最初に台頭したのは魏で、次に斉と秦が勢力を伸ばします。これらの国ではそれぞれすぐれた人材を登用して改革に努め、国力を充実させていきました。

特に秦は商鞅による変革を推し進め、強力な中央集権国家に変身を遂げました。やがて秦による軍事的圧力を受けるようになった他の6国は、連合して秦に対立したり、秦によって個別に打ち破られたりなどしながら、徐々に秦に圧倒されていき、秦はBC.232からわずか10年で次々と他の6国を滅ぼし、中国統一を成し遂げました。

『戦国策』の魅力

戦国時代には多くの戦争がありましたが、戦争は敵味方ともに体力を失います。

特にこの時代の戦争は国力のすべてを傾けた総力戦でしたので、どこの国も戦争は避けたかったのです。

そこでどうしたら戦わずして自国のメリットを増すことができるか、駆け引きが重要になりました。説客・遊説家たちはこうした社会や時代の要請によって、己が説の正しさを諸国に遊説して回りました。

『戦国策』は彼らの智謀の数々を書いた本であり、ここで語られるさまざまな策略や謀略は、乱世を生きる知恵の宝庫となっています。

またこの書で描かれる世界は、ドロドロとした人間世界を必死に泳ぐ人間たちの写し絵でもあります。

『戦国策』の魅力とは、聖人による気高い説教ではなく、美もあれば醜もある人間臭い物語の魅力です。

『戦国策』の中のエピソード

それでは『戦国策』の中の面白いエピソードを下に紹介しましょう。

呂不韋の先物買い

呂不韋という名の商人が趙の都・邯鄲(かんたん)に行き、人質として趙に送られていた秦の王子・異人を見かけました。呂不韋は家に戻ると父親に「田畑を耕すと儲けはどれくらいですか」と聞きました。父は「10倍だ」と答えました。「では宝石類の儲けは?」「100倍」「では国の王をかつぐと?」「それは想像もつかない」

そこで呂不韋はどこかの王をかついでみよう、と考えました。

呂不韋は異人の元を訪れました。

「あなたの異母兄はいずれ王位を継がれるが、あなたは趙と秦の間でいったん事が起これば簡単に命を奪われてしまう。私がいろいろ工作してあなたが王位を継げるようにしてさしあげましょう」

こう言うと呂不韋は秦に行って、今をときめく王后の華陽夫人に接近しました。

そして「あなたは今王の寵愛を受けていますが、残念ながらお子がいらっしゃらない。王亡きあとが心配です。今趙に人質として送られている異人様は賢い方なのに、生母に力がなく趙に止め置かれたままです。今あの方を呼び戻して養子とし、その後皇太子として立てれば、王后さまの将来は安泰でありましょう」

この説得が功を奏し、異人は秦に帰国することとなりました。異人は華陽夫人の養子となり名前も子楚となりました。

やがて子楚は華陽夫人の口添えで太子となり、王亡きあとは即位して荘襄王となりました。

こうして王位に就くなどまったく思いもよらなかった異人すなわち子楚は、呂不韋と出会ったことで秦の王となり、一方一介の商人に過ぎなかった呂不韋はその功で宰相の地位を射止めます。

まだ芽の出ない宝を先物買いして大当たり。呂不韋の父が言ったように元値の100倍どころか途方もない値となって呂不韋に戻ってきたのでした。

ちなみに荘襄王の子供がのちの秦の始皇帝です。呂不韋のこの行動がなければ、秦の始皇帝は歴史上存在しませんでした。呂不韋の行動は中国の歴史を変えたといっても過言ではありません。

虎の威を借る狐

「虎の威を借る狐」はよく使われる成語ですが、これも『戦国策』にある話です。

楚の宣王が家臣にこう聞きました。「北方諸国が我が国の宰相を怖れているそうだがまことか」

家臣の一人が前に出てこう返事をしました。

「虎はあらゆる獣を喰らいます。ある時虎が狐を捕まえて喰おうとすると狐が『待て。俺様は天帝から百獣の王に任命されたのだ。俺を喰らえば天帝に背くことになるぞ。ウソだと思うなら俺についてこい。俺を見れば皆逃げていくから』

狐からこう言われて虎は狐のあとをついていきました。すると彼らを見た獣たちはみな逃げていきます。獣たちは狐ではなく虎が怖くて逃げたのです。それに気づかない虎は獣たちが狐を怖れて逃げていったと思い込みました。

王様、あなたは楚の領土・五千里四方の主、百万の兵力もあなたのものです。この兵力をあなたは宰相に任せていらっしゃる。北方諸国は宰相を怖れているのではなく、あなたが掌握している兵力を怖れているのです」。